LA PITTURA COME LUOGO DELLA PRESENZA DI DIO. La storia del pittore nato negli USA nel 1912 e morto in Italia nel 1998: un racconto di conversione a Cristo e il suo continuo porre il Crocefisso al centro della tela e della propria vita

di Andrea Musacci

«Il mistero dell’incarnazione nella croce non può essere risolto dialetticamente, sembra dirci Congdon; nell’istante in cui Cristo invoca il Padre è sancita una separazione che nessun lavoro del concetto può superare». (M. Recalcati)

Ci sono storie di vite redente che è impossibile raccontare con uno stile agiografico, tanto sono complesse, tormentate, fuori da ogni schema e sovrastruttura. Una di queste è quella di William Congdon, pittore statunitense nato a Providence, Rhode Island, il 15 aprile 1912, e morto il 15 aprile (strana coincidenza) del 1998 nella Bassa Milanese. Sì, perché Congdon dopo aver lasciato la propria terra e aver viaggiato in mezzo mondo, ha deciso di vivere in Italia, pur continuando fino agli anni Settanta a esplorare Paesi lontani. Dal 29 al 31 maggio a Ferrara, all’interno del Festival della Fantasia, sarà esposta la mostra “Nel mio solco estremo. Paesaggi esteriori e interiori di W. Congdon”, a cura di Roberta Tosi. Inaugurazione il 29 alle ore 19.30 nel Salone d’Onore del Municipio, con visita guidata a cura di Rodolfo Balzarotti (Direttore Scientifico W. Congdon Foundation). Qui il programma: urly.it/319tf2

Sono quattro le mostre di Congdon a Ferrara, quand’era ancora in vita: nel 1964, nella collettiva “Gesù nell’arte contemporanea”, Palazzo Arcivescovile; 1981, “W. Congdon: Europa e America”, Galleria d’Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti; 1986: “Congdon: opere recenti 1980-1986”, Istituto di Cultura “Casa Cini”; 1995-’96, “Congdon. Pastelli 1984-1994”, Istituto di Cultura “Casa Cini” (con in catalogo anche un testo di Angelo Andreotti).

SULL’ABISSO TRA ETERNO E NULLA

William Grosvenor Congdon nasce in un ambiente alto borghese, figlio di due facoltosi industriali. Per fuggire dal puritanesimo e dal materialismo di questo mondo, dopo gli studi, nel ’42, si arruola volontario nell’American Field Service (AFS), servizio di sanità, e come autista di ambulanze partecipa alla battaglia di El Alamein, per poi essere chiamato nel centro Italia. «La guerra mi ha aperto all’amore», dirà, in Italia «cominciavo a vivere, a riconoscermi amato». Un’altra esperienza che lo segnerà profondamente sarà quella vissuta, sempre con l’AFS, nel maggio ’45, nel campo di concentramento di Bergen Belsen appena liberato. Qui scriverà: «Questo non è un uomo / ma materia inesistente (…)». Nel ’48, a 36 anni, inizia a dipingere, va a New York, prima nella miseria del Bowery, e poi nel lusso del 30esimo piano di Park Avenue. Nel ’49 la sua fama di artista esplode grazie anche all’incontro con Peggy Guggenheim e Betty Parsons, assieme ai nuovi talenti della “Action Painting”, fra cui Pollock e Rothko.

Nel ’50 si innamora di Venezia, dove si trasferisce: «Andai a Venezia – scrive – perché il suo aspetto fantasioso di città nell’acqua mi sembrava offrire un rifugio dal mondo materialistico che dopo la guerra mi disgustava». Ma il luogo che gli stravolge l’esistenza è Assisi, dove vi arriva, per la prima volta, nel ’51, e dove ci vivrà per quasi 20 anni, da fine anni ’50 a fine anni ’70. Qui conosce – tra gli altri – don Giovanni Rossi, fondatore e guida della Pro Civitate Christiana, associazione missionaria e centro culturale, e Paolo Mangini, membro della Pro Civitate che a sua volta gli permetterà di conoscere don Luigi Giussani, fondatore di CL (altra conoscenza decisiva). Di Assisi, scrive Congdon: «Nel convento di San Damiano cominciai a leggere i Fioretti di San Francesco dai quali non mi separai più durante gli ultimi nove anni che precedettero la mia conversione». Lo stesso anno, ad Assisi vi torna a Natale: «La spontaneità e la passione colla quale il popolo celebrò la Messa di mezzanotte e la Messa solenne di Natale mi commossero profondamente». Inizia a comprendere come «le ferite della mia infanzia» – in particolare il rapporto difficile col padre -, «il peso della colpa non potevano essere guarite dalla sola pittura». India, Grecia, Egitto, Istanbul, Santorini, ancora Venezia…e Cambogia. Il vuoto e le lacerazioni dell’anima non poteva curarle nemmeno viaggiando. Quelle ferite antiche potevano essere superate solo in un modo: «Fin dalla mia infanzia, mi si era fatto sentire il senso della colpa quando non avevo peccato. Il peccato era stato presunto per me, e la colpa imposta. Adesso che avevo veramente peccato, in un attimo mi ritrovavo senza colpa nel perdono di Cristo».

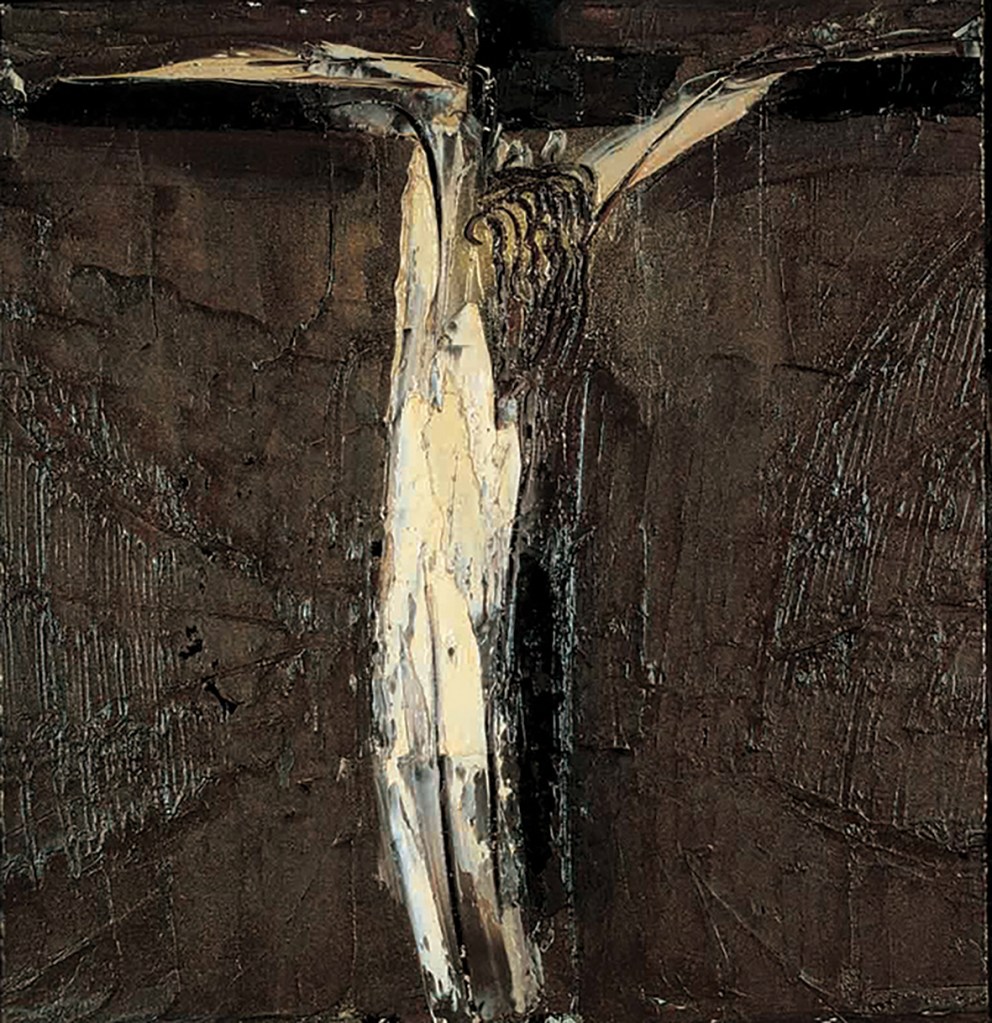

Nel ’59, infatti, torna ad Assisi e, assieme ad altri e altre giovani, riceve il battesimo dalle mani del Vescovo mons. Giuseppe Placido Nicolini. Da qui, cambia – inevitabilmente – anche la sua pittura: «Nella misura in cui il Cristo aveva salvato la mia vita dal naufragio e adesso era la mia verità, la Sua figura cominciava a prevalere su qualsiasi altra fonte di ispirazione, e a diventare tutti i paesaggi e i templi delle diverse fedi fino adesso dipinti, e il mezzo inevitabile di proclamare la mia libertà riconquistata e la mia salvezza». Alcuni suoi Crocifissi, non a caso, ricordano anche il Tau francescano, essendo la testa del Cristo a livello del costato.

Poi va a Subiaco, nel convento abbandonato del beato Lorenzo e a fine anni ‘70 si trasferisce nella Bassa milanese, a Gudo Gambaredo, in una casa-studio (o «studio-cella») annessa a un monastero benedettino, la Cascinazza: qui entrerà nei Memores Domini di CL, dopo averli conosciuti a Milano (dove vive dal ’66 al ’79). A Gudo rimarrà fino alla morte.

«È NEL MIO SPARIRE CHE L’IMMAGINE NASCE»

In occasione della sua seconda personale a Ferrara – nel 1986 a Casa Cini – Congdon scriveva: «Il Dono vuole fulminare, cancellare dalla faccia della terra ogni contaminazione di oggetto, perché emerga limpida e pura l’immagine. Agonia delle cose spogliate dallo spazio; la quale agonia, mentre cancella le cose, le restituisce risorte, come il vero spazio che è l’immagine».

Una riflessione, questa del Congdon maturo, sopraggiunta dopo tanti anni di inquieta ricerca, di assillo. Scriveva, infatti, da giovane in una delle lettere a Belle, sua cugina poetessa: «Paghiamo un caro prezzo per il fatto di giungere così vicino e poi ignorare il resto, non andando, con Dio, più oltre. Ma è questo “resto” che vorremmo creare, come compensazione. Nell’arte creiamo ciò che, di Dio, non possiamo essere. Naturalmente non ci riusciamo, e quindi siamo spinti oltre». Insomma, «creiamo nel dolore della nostra non-santità». È nel non-ancora che ci muoviamo – sembra dirci qui -, è nel non-Essere che, al tempo stesso, è brano, segno, anticipazione della Chiarità senza la quale nulla potrebbe rifulgere. Chiarità che ha dovuto impiegare molto tempo per vincere le nebbie non solo di Venezia e della Bassa, ma soprattutto del suo cuore.

Arriverà, ad esempio, in uno scritto del 1975, così ad esporre la sua matura riflessione teologico-esistenziale: «L’opera d’arte nasce, sgorga da un incontro fra me-artista e una qualche cosa, vista, che mi afferra, e che mi chiama per nome; o meglio: mi chiama con la promessa di darmi il nome». Questa promessa è «amore». In un oggetto visto, e che si vuole rappresentare, è necessario quindi «partire dal segno» che «risveglia di sé come Presenza in me, perché è questa Presenza nella mia esistenza che io dipingo», e non l’oggetto in sé. Questa Presenza è Cristo, Dio-Amore e quindi il pittore nel dipingere l’oggetto è lui stesso «rigenerato nell’essere, egli stesso dipinto da esso – dal mistero». Proprio «come – prosegue Congdon – nella santa comunione noi mangiamo, sì, il corpo del Signore, ma per essere assimilati, consumati in Lui. È Cristo, in fondo, che “mangia” noi». Per questo motivo, l’artista deve cercare «la trasparenza della povertà di Spirito! È nel mio sparire, nel mio perdermi (…) – “morire” – che l’immagine nasce». Quello “sparire” per far posto a Cristo di cui ha parlato anche Papa Prevost nella sua prima omelia del 9 maggio scorso.

Per Congdon, quindi, «l’artista è sacerdote in quanto trasfigura la realtà, la materialità della nostra vita in alleanza, e in quanto la offre proclamando che il significato esauriente di tutto è Cristo». E così posso riconoscere che «il Cristo sulla croce è me stesso; che è il mio peccato inchiodato alla croce», e quindi per Congdon i suoi Crocifissi dipinti – dice – sono «la mia propria carne che dipingo con dentro la certezza della resurrezione». La “conclusione”, per Congdon non può quindi che essere questa presa di coscienza piena dopo l’abisso nel quale era vissuto, nella lontananza da Dio-Misericordia: «Io, morto, Dio mi fece rigenerare me stesso dal male, partorendo con questi quadri l’immagine della sua morte e resurrezione! Mi fece risorgere: immagine io stesso di Cristo con il mio proprio dono!».

***

FONTI

U. Casotto (a cura di), “William Congdon. L’essenziale è visibile agli occhi” (Dario Cimorelli ed., 2024).

M. Recalcati, “W. Congdon. La poetica del crocefisso”, in “Il mistero delle cose. Nove ritratti di artisti” (Feltrinelli ed., 2016).

F. Patruno, “William G. Congdon: Lo splendore è sempre sofferenza”, in “L’Osservatore romano”, maggio 1995.

W. Congdon, “Arte-Persona-Cristo”, in “Communio”, 1975.

W. Congdon, “Nel mio disco d’oro. Itinerario a Cristo” (Pro Civitate Christiana, 1961).

***

IMMAGINI

In alto: Congdon (da: https://lc.cx/Y2gJrK).

Sotto: Crocefisso, 1b, 1960.

***

Pubblicato sulla “Voce di Ferrara-Comacchio” del 30 maggio 2025

Abbònati qui!