Andrea Franchella col Direttore della Clinica Pediatrica “Sao Josè en Bor”

Andrea Franchella, chirurgo pediatrico ferrarese in pensione, da 30 anni gira il mondo per salvare la vita ai bambini nelle zone più povere. Alla “Voce” racconta i suoi ultimi progetti in Uganda e Guinea

di Andrea Musacci

A fine maggio scorso, Andrea Franchella è tornato dall’ultimo suo viaggio in Africa, per la precisione in Uganda, dov’è stato assieme alla moglie Angela per sei settimane. Non un viaggio di piacere, ma di carità. Franchella, infatti, è un “medico missionario”, un chirurgo pediatra in pensione da 6 anni, che porta la sua “chirurgia solidale” (come lui stesso la chiama) in quei Paesi dove la cura specialistica per i bambini non esiste o è largamente inadeguata.

Franchella, la prima volta lo abbiamo intervistato nel febbraio 2023 (v. “Voce” del 17 febbraio 2023). Ora lo abbiamo rincontrato per aggiornarci sugli importanti progetti che sta portando avanti in Guinea Bissau e, appunto, in Uganda.

CHI È FRANCHELLA

Ferrarese, parrocchiano di Santa Francesca Romana (ma cresciuto tra San Benedetto e Casa Cini), Franchella ha iniziato nel 1995 le sue missioni professionali in giro per il mondo: le prime vennero realizzate grazie a finanziamenti e collaborazioni con la Fondazione per la Ricerca Pediatrica “Renzo Melotti”, Rotary International e WOPSEC (World Organisation of Pediatric Surgery for Emerging Countries). Dopo alcuni anni comprende la necessità di una maggiore organizzazione per avere strumentazioni, strutture adeguate, per formare il personale medico locale: assieme all’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica di Ferrara, Franchella nel luglio 2003 crea, quindi, una propria Associazione, “Chirurgo & Bambino Onlus”, oggi ODV, da lui stesso diretta, che dal 2011 collabora anche con Emergency. In questi 20 anni ha creato e portato avanti progetti medico-chirurgici solidali in tanti Paesi, fra cui Guatemala, Bangladesh, Yemen, Armenia, Georgia, Haiti, Tanzania.

GUNIEA BISSAU: PROGETTO OTORINO

Per i progetti ancora in corso, iniziamo dalla Guinea Bissau, dove Franchella sta lavorando a un progetto per l’otorinolaringoiatria (ORL) nella Clinica Pediatrica “Sao Josè en Bor” a Bissau: dopo la missione da lui svolta assieme al figlio Sebastiano, otorinolaringoiatra, nel febbraio 2023, il prossimo viaggio quest’ultimo lo compirà il prossimo novembre.

«In Guinea Bissau – ci spiega Andrea – non esiste la specializzazione in ORL e men che meno in ORL pediatrica. Non esistono specialisti e quindi manca il servizio: c’è un vuoto totale in questo ambito». Qui l’ORL pediatrica riguarda soprattutto le sordità: «non vengono fatte né diagnosi né screening e non vi è quindi nessuna possibilità di trattamento, né attenzione specifica nei confronti delle adeno-tonsilliti, che possono essere causate dallo Streptococco, il quale provoca lesioni all’endocardio e danni molto gravi alle valvole cardiache e a livello renale. La missione alla quale parteciperà mio figlio – prosegue – riguarderà, quindi, la cura di questi malati e il tentativo di far nascere una sensibilità sull’ambito dell’ORL, formando tecnici e specialisti locali per la Clinica Pediatrica “Sao Josè en Bor” e per l’Hospital Nacional Simao Mendes». Verrà quindi eseguita un’analisi delle risorse – poche – esistenti, mentre parte della strumentazione verrà portata dall’Italia.

UGANDA: CURA E ISTRUZIONE

In Uganda, invece, Andrea Franchella è responsabile per la parte clinica del “Children’s Surgical Hospital” a Entebbe, attivo dal 2021. Qui Emergency ha costruito quest’ospedale di chirurgia pediatrica, progettato da Renzo Piano e con 74 posti letto, 6 letti di terapia intensiva, 16 di terapia semi-intensiva. Un esempio di medicina d’eccellenza, nel quale Franchella coordina l’ambito chirurgico e forma il personale locale.

In tre anni di attività, in questa struttura sono stati visitati quasi 10mila bambini, di cui oltre 2mila non chirurgici. Di questi, ne sono stati ricoverati circa 4500 (un decimo dei quali in terapia intensiva) e altrettanti hanno subìto un intervento. Sono pazienti col labbro leporino, con la palatoschisi, patologie congenite del collo o con patologie gastrointestinali, urologiche o ginecologiche. I pazienti provengono quasi tutti dall’Uganda, e i restanti da Burundi e Sud Sudan, Paesi – ci spiega – «coi quali abbiamo accordi di collaborazione grazie ai quali li andiamo a visitare nei loro Paesi e poi loro vengono nel nostro ospedale in Uganda per essere operati».

Un progetto al quale Franchella sta lavorando è quello finalizzato a praticare in ospedale la chirurgia mininvasiva, ad esempio la tecnica della laparoscopia al posto della laparotomia. Entro fine 2024, questo progetto dovrebbe essere portato a termine: è necessario reperire le attrezzatture e formare tutto il personale. Sempre entro fine 2024, dovrebbe andare in porto anche il progetto di endoscopia, soprattutto digestiva.

Riguardo alla formazione del personale locale, un importante accordo col governo ugandese – prosegue Franchella – «permette di riconoscere il nostro ospedale come centro di formazione, accordo che ci consente di avere anche una collaborazione con la Makerere University di Kampala e col COSECSA (The College of Surgeons of East, Central and Southern Africa)». Attualmente con Franchella lavorano sei chirurghi (1 eritreo, 1 sudanese, 4 ugandesi) e si stanno formando, oltre a tecnici e infermieri, alcuni specializzandi italiani provenienti soprattutto dall’Ospedale dei bambini “Buzzi” di Milano.

In Uganda lo accompagna sempre la moglie Angela, insegnante di matematica in pensione, che nel 2022 ha dato vita a un progetto di scuola in ospedale simile a quello esistente a Ferrara: «in circa 1 anno costruiremo anche un’area giochi nel giardino dell’ospedale, un progetto che dovrebbe essere finanziato dal Rotary, con capofila il club di Copparo». In Uganda, Franchella e la mia moglie ci torneranno in autunno.

JIMMY CHE SOGNA DI DIVENTARE MEDICO

La missione di Andrea, come della moglie Angela e del figlio Sebastiano, non è solo una questione di numeri, ma di persone. Per questo, ve ne raccontiamo una, quella di Jimmy.

Jimmy Kawesi, 17 anni, è uno dei tanti – troppi – bambini o ragazzi che necessitano di cure particolari se non di veri e propri interventi. La sua è una storia che accomuna tanti bambini ugandesi, con un’infanzia e un presente nella più totale povertà, abbandonato dalla madre. Due anni fa viene ricoverato nell’ospedale di Franchella a Entebbe, dove frequenta anche la scuola interna dimostrando un particolare interesse per lo studio.

Jimmy ha da tempo ripreso ad andare a scuola a Kiboga nel centro dell’Uganda e grazie all’Associazione “Chirurgo & Bambino odv” viene sostenuto nei suoi studi attraverso il pagamento delle rette, nelle spese per i libri e per tutto il materiale necessario. «Monitoriamo sempre il suo percorso: Jimmy sta avendo ottimi risultati. Il suo sogno è di diventare medico». Proprio come Andrea. E chissà quanto bene potrà fare, dopo averne ricevuto tanto.

Pubblicato sulla “Voce” del 21 giugno 2024

Abbònati qui!

(Pubblicato su “la Voce di Ferrara-Comacchio” del 1° maggio: leggi l’intero speciale con le testimonianze di medici e infermieri del “COVID 3″ di Cona, di Cecilia Turrini, Sara Frignani, protagonisti dell’emergenza COVID-19 su

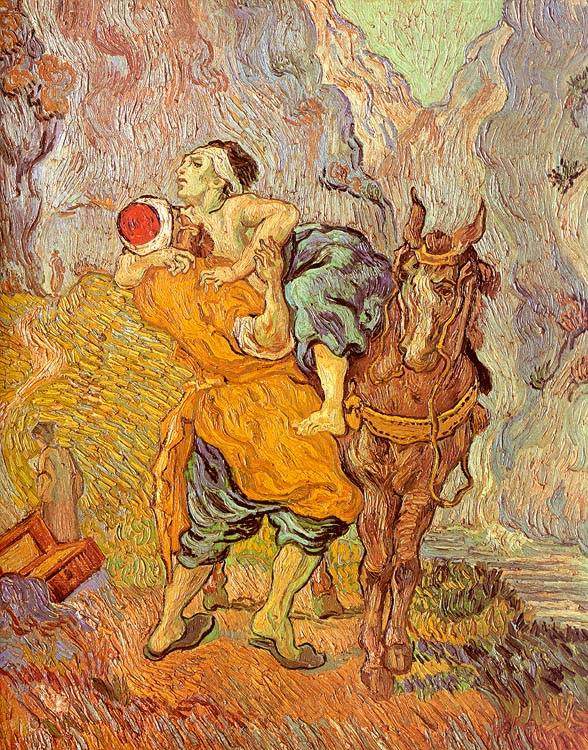

(Pubblicato su “la Voce di Ferrara-Comacchio” del 1° maggio: leggi l’intero speciale con le testimonianze di medici e infermieri del “COVID 3″ di Cona, di Cecilia Turrini, Sara Frignani, protagonisti dell’emergenza COVID-19 su  Storie di vita, sofferenze passate e presenti, paure senza volto, solitudini sommerse nel silenzio. Fantasmi della mente che nidificano corpi ed esistenze rischiando di inghiottirle, disancorandole dalla realtà.

Storie di vita, sofferenze passate e presenti, paure senza volto, solitudini sommerse nel silenzio. Fantasmi della mente che nidificano corpi ed esistenze rischiando di inghiottirle, disancorandole dalla realtà.

Oggi alle 15 è in programma l’ultimo appuntamento del corso “Bioetica: un ponte sul futuro”, coordinato dal prof. F. M. Avato e organizzato dalla Scuola di Medicina – Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Ferrara insieme alla Fondazione Zanotti. “Vite da medici: storie di persone, con e per persone” è il titolo dell’incontro con Luigi Grassi e Rosario Cutrera, dell’Università di Ferrara. Moderatori dell’incontro saranno gli specializzandi e laureandi in Medicina dell’Ateneo. In conclusione, intervento del prof. Avato per il decennale dei seminari di bioetica. L’incontro si svolge nell’Aula Canani in via Fossato di Mortara, 64.

Oggi alle 15 è in programma l’ultimo appuntamento del corso “Bioetica: un ponte sul futuro”, coordinato dal prof. F. M. Avato e organizzato dalla Scuola di Medicina – Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Ferrara insieme alla Fondazione Zanotti. “Vite da medici: storie di persone, con e per persone” è il titolo dell’incontro con Luigi Grassi e Rosario Cutrera, dell’Università di Ferrara. Moderatori dell’incontro saranno gli specializzandi e laureandi in Medicina dell’Ateneo. In conclusione, intervento del prof. Avato per il decennale dei seminari di bioetica. L’incontro si svolge nell’Aula Canani in via Fossato di Mortara, 64.