Donna Gracia Mendes Nassì, Emanuel Merdinger e Vittorio Cini: dal XVI secolo al Novecento, avventure e aneddoti per capire l’importanza delle libertà religiosa e culturale

A cura di Andrea Musacci

Una trama complessa di relazioni, sempre illuminate dal desiderio di libertà e verità. Sono le storie raccontate il 25 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, a Palazzo Roverella a Ferrara. L’incontro “Muri confini dialoghi incontri” – organizzato da “De Humanitate Sanctae Annae”, Assoarma Ferrara, Circolo Negozianti e Istituto del Nastro Azzurro – ha visto al centro le vicende di Donna Gracia Mendes Nassì, Emanuel Merdinger e Vittorio Cini. Introdotto e moderato da Riccardo Modestino, il pomeriggio ha visto le conclusioni affidate a don Claudio Vanetti, parroco del Gesù: «la cultura è la chiave per costruire un ponte, anzi è il ponte stesso. E la cultura è anche un luogo teologico, aprendo nell’uomo lo spazio per Dio. Sono le religioni, non le fedi, a fare la guerra», ha aggiunto. «Le prime, infatti, fan Dio sulla loro misura, mentre la vera fede cerca di fare l’uomo a misura di Dio». Le storie che vi raccontiamo sono esempi di persone che hanno scelto quest’ultima possibilità.

Donna Gracia Mendes Nassì, pioniera dello Stato di Israele

Nata nel 1510 a Lisbona, battezzata con il nome di Beatrice De Luna a causa delle imposizioni dei “cristiani” sovrani portoghesi, a 18 anni diventa sposa di uno zio importante commerciante di spezie. Dopo essere rimasta vedova giovanissima e con una figlia, e a causa dell’Inquisizione, si trasferisce ad Anversa dove aiuterà i Mendes a far espatriare tanti marrani. Ma non rimane ferma, Beatrice, spostandosi prima a Venezia e, nel 1548, a Ferrara. Qui potrà tornare, grazie agli Este, Donna Gracia Nassì, ebrea. Sarà l’unica donna che nella Ferrara del XVI secolo potrà godere di ampia autonomia. Per tre anni vive a Palazzo Roverella. La tappa successiva della sua vita diventa Costantinopoli, dove ha buoni rapporti col sultano Solimano, sempre continuando a gestire gli affari di famiglia e ad aiutare i propri correligionari.

Ma vi è un aneddoto poco noto riguardante il destino degli ebrei in Israele, solo appena accennato da uno dei relatori della giornata, Carlo Magri. Donna Gracia a fine anni ’50 ha, infatti, un’idea: offre al Sultano di ricostruire la città di Tiberiade, ormai in rovina, aumentando così, per l’impero ottomano, le ricchezze ricevute dalle tasse. Di fatto, Donna Gracia diviene governatrice della città. Il suo progetto era destinato a entrare nella storia: far convogliare tutti gli ebrei sparsi nel mondo finalmente nella Terra d’Israele. Sogno che, in buona parte, si realizzerà invece solo dopo il 1948. Nel 1561 Don Yosef Nasi (successivamente nominato “Signore di Tiberiade”) e il rabbino Yosef Ben Aderet iniziano la costruzione delle mura della città, poi abbellita e resa ricca. Come fecero poi i loro eredi nel Novecento, il loro primo progetto è quello di piantare alberi – aranci, pini e soprattutto gelsi – e di introdurre l’apicoltura per produrre miele. Ebrei iniziano ad arrivare dalla Spagna e dal Portogallo, e Donna Gracia vi fa costruire anche una sinagoga e una Bet HaMidrash, una casa di studio della Torah.

Purtroppo, però, la situazione si complica quando diversi musulmani iniziano a condannare il fatto che gli ebrei vivono non più sottomessi a un potere islamico (e solo così tollerati), ma che stanno diventando indipendenti. Qualcosa che non piace nemmeno a molti ambasciatori europei. Alla fine, dunque, il Sultano cede e il glorioso progetto si conclude.

A Donna Gracia lo Stato di Israele ha dedicato un francobollo e alcune medaglie, mentre nel 2018 Amos Gitai ha realizzato un film su di lei, proiettato in anteprima al MEIS, e nel 2020 le è stato dedicato un fumetto, “L’ebrea errante” (uscito su Lanciostory), oltre ad alcuni cartoons e filmati reperibili su You Tube.

Emanuel Merdinger, ebreo coraggioso e amico dei cristiani

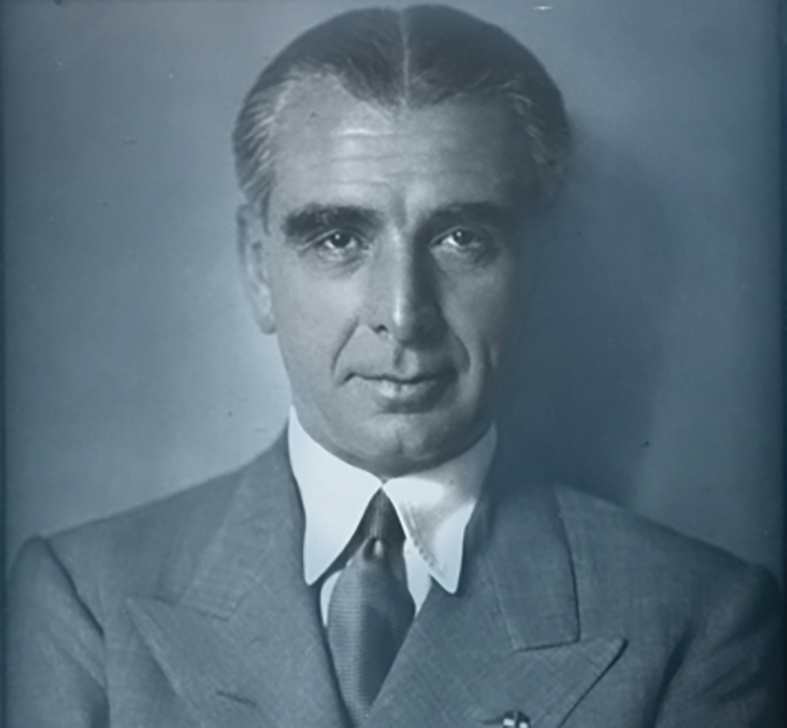

Lo stesso Magri, insieme a Francesco Paparella, ha parlato anche delle vicende di Emanuel Merdinger (nella foto, insieme a Bruno Paparella), a cui i due hanno dedicato il libro “Distillare o essere distillati” (Ed. Carmelina, 2021). Merdinger, ebreo, nasce nel 1906 a Suceava in Bucovina, regione allora parte dell’Impero austro-ungarico, oggi tra Ucraina e Romania, e nel ’31 si laurea in farmacologia all’Università di Praga. Si traferisce a Ferrara dove nel ’34 e ’35 consegue all’Università le lauree in Farmacia e Chimica. Diviene docente e amico di molti in città, anche cattolici. «A fine anni ’30 – ha raccontato Magri – un giorno si reca alla Casa del Fascio per fare un’offerta per i poveri, ma i fascisti li rispondono che a Ferrara i poveri non esistono…Allora la donazione la fa tramite la Chiesa. A Ferrara – ha proseguito – era talmente famoso che nella corrispondenza indicavano solo nome e cognome, senza bisogno di aggiungervi l’indirizzo».

Nel ’38, a causa delle leggi razziali, diventa “apolide” in quanto straniero ebreo, ma riesce a rimanere a Ferrara due anni grazie alle amicizie, che arrivano fino al Prefetto di Ferrara. «Si manterrà con piccoli lavoretti – ha raccontato Paparella -, ad esempio insegnando il tedesco ad alcuni sacerdoti». Il 20 maggio 1940 viene, però, cacciato dall’Italia e finisce nei campi di concentramento delle sue zone d’origine, prima prigioniero dei tedeschi poi dei russi, ma nel luglio ’45 riesce a tornare a Ferrara, sua patria d’adozione. È mons. Bovelli, su spinta di Alighiero Paparella, amico di una vita di Merdigner, a informarsi sulle sue condizioni di prigionia: vengono coinvolti anche la Santa Sede e la Croce Rossa. Un comandante del campo dove l’avevano imprigionato, esclamò a ricevere la missiva vaticana: «Come spiega il fatto che il Vaticano sia interessato a Lei?». Grazie a questo intervento, riesce a tornare a Ferrara: «qui – ha proseguito Paparella – arriva con le scarpe rotte e risuolate con pezzi di pneumatico. Appena giunto in città va subito a suonare a casa dell’amico Alighiero», padre di Bruno, Ercolino, Edmondo e Lydia.

Proprio dai racconti di quest’ultima, 94 anni, l’unica rimasta dei quattro figli, sono nate le ricerche e quindi l’idea della pubblicazione su Merdinger. Quest’ultimo nel ‘47 si trasferisce negli Stati Uniti dove diviene un ottimo ricercatore universitario. Muore 50 anni dopo, nel 1997.

Le riunioni ferraresi di Cini che fecero cadere Mussolini

A Vittorio Cini (1885-1977), politico, imprenditore e mecenate nato a Ferrara in quella che oggi è Casa Cini, sulla “Voce” del 13 gennaio scorso abbiamo dedicato un ampio servizio, soffermandoci in particolare sulla sua “riconversione” al cristianesimo (servizio citato da Francesco Scafuri il 25 gennaio).

A Palazzo Roverella tre interventi hanno cercato di delineare questa figura eclettica, imprevedibile, decisiva per la storia d’Italia. Un aneddoto, in particolare, è ancora poco noto. Ne ha parlato il nipote Giovanni Alliata di Montereale: «tra giugno e il 25 luglio del 1943 mio nonno Vittorio (per due mesi Ministro delle Comunicazioni, ndr) si incontrò diverse volte con altri Ministri, tra cui Grandi e Bottai, a Casa Cini a Ferrara» per decidere della caduta del governo Mussolini. Casa Cini fu, dunque, luogo simbolo della maturazione di quella svolta che cambiò la storia del nostro Paese.

Da lì inizia una delle “riconversioni” di Cini, quella politica, che lo portò anche a finanziare, come ha spiegato Scafuri, la Resistenza veneta, donandole 5milioni di lire al mese. «Mio nonno Vittorio – ha raccontato Giovanni Alliata – «aiutò anche diversi ebrei, fra cui il critico e storico dell’arte Bernard Berenson, intervenendo presso la Prefettura di Firenze. Non era davvero un fascista, fu obbligato da Mussolini a diventare Ministro» e dopo due mesi, appunto, «si ribellò cercando di convincere il Duce a uscire dalla guerra».

La seconda parte dell’intervento di Scafuri e poi quello di Marialucia Menegatti si sono, infine, concentrati sulle questioni riguardanti Ferrara – con Palazzo Renato di Francia donato da Cini al Comune per dedicarlo all’istruzione (e infatti divenne sede del Rettorato, ma dal 2012 è chiuso per lavori) -, e sul suo ruolo di mecenate. Qui Menegatti ha citato il riconoscimento ricevuto da Cini nel ’64, il Premio Assostampa Ferrara, ex aequo con Giovanbattista Dell’Acqua – e una sua espressione, emblematica dell’amore del conte per il sacro e per il bello: bisogna accogliere la bellezza con «devozione fervente», difenderla e conservarla. Un bell’insegnamento da chi ha cercato di modellare la propria vita su Dio.

Pubblicato su “La Voce di Ferrara-Comacchio” del 3 febbraio 2023

La tenacia e l’intelligenza unite a una vivacità e a un immutato spirito combattivo: è questo Furio Colombo, ex deputato e senatore (PDS, DS, Ulivo), nonché giornalista (per tanti anni inviato negli States, ma anche Direttore de “l’Unità”). Nonostante gli 89 anni appena compiuti (il 1° gennaio), anche nel suo intervento lo scorso 15 gennaio al Ridotto del Comunale di Ferrara, ha dimostrato una lucidità e una passione civile che speriamo possano essere d’esempio per molti giovani. L’occasione è stata l’incontro, uno dei primi in programma, in vista della Giornata della Memoria del 27 gennaio, proprio nel 75esimo anniversario dalla liberazione del campo di Auschwitz, e nel ventennale dall’istituzione della Giorno della Memoria con la legge n. 211 del 2000, di cui Colombo fu promotore. L’incontro, presieduto e coordinato da Simonetta Della Seta, Direttore del MEIS (che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’ISCO), ha visto i saluti del Prefetto Michele Campanaro (“fare memoria significa schierarsi contro ogni razzismo e contro l’indifferenza”), dell’Assessore Gulinelli (presente al posto del Sindaco Fabbri, che avrebbe dovuto presenziare) e del Presidente del MEIS Dario Disegni. Furio Colombo ha esordito con una punta di amarezza nel ricordare quei mesi del 2000: “non fui sostenuto, nella mia proposta di legge, né dalla destra ma nemmeno da tutta la sinistra”. Componenti non minoritarie di quest’ultima, infatti, “affrontano il problema palestinese con un atteggiamento ’liberazionista’, invece di proporre la soluzione dei ’due popoli e due stati’. Ricordo anche come, quand’ero Direttore de “l’Unità” (tra il 2001 e il 2005, ndr), parlando con alcuni giovani di sinistra, fui osteggiato per la mia posizione sulla questione israelo-palestinese”. I ricordi sono andati poi a ritroso: la corsa sotto i portici della sua Torino il giorno della Liberazione (“la mattina eravamo in un regime, la sera eravamo liberi”), o il ricordo, questo invece molto doloroso, dell’ottobre del ’38, quando il preside della sua scuola fece radunare gli alunni nella palestra, per nominare e far uscire tutti quelli ebrei, da espellere in seguito alle leggi razziali. Ricordi atroci, l’immagine degli insegnanti presenti, nessuno dei quali ha aperto bocca, ma nemmeno si è voltato per salutare gli studenti cacciati. Oppure, “quell’ ‘ispettore della razza’ che vidi coi miei occhi misurare con un compasso il cranio di un’alunna per appurare se fosse o meno ebrea”. Ma anche dopo il ’45 il cammino di consapevolezza e di lavorìo su quel periodo orribile, non è stato facile né immediato: “ricordo come al Liceo D’Azeglio di Torino – mio compagno di banco era il futuro poeta Edoardo Sanguineti – nonostante tutti i professori fossero antifascisti, quando chiedemmo loro di parlare delle leggi razziali ci risposero: ‘la Resistenza ha lavato quest’onta, non c’è ragione di ritornarci su’ ”. Delle responsabilità dei fascisti nella Shoah, Colombo ha parlato approfonditamente nella seconda parte del proprio intervento. Prendendo le mosse dalla sua proposta iniziale, 20 anni fa, di far cadere il Giorno della Memoria il 16 ottobre, in ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma del ’43 – quel giorno 1.023 ebrei furono rastellati dalla Gestapo e poi deportati al campo di Auschwitz, e solo 16 di loro sopravvissero -, l’ex senatore ha ricordato “il fondamentale aiuto dei fascisti nel fornire ai tedeschi gli elenchi precisi degli ebrei da rastrellare” (anche quelli di sangue misto o stranieri, poi rilasciati) e “il silenzio dell’intera città davanti a un orrore del genere, compreso quello dell’allora pontefice Pio XII. “Proposi questa data – ha proseguito – per far comprendere come il Giorno della Memoria non sia per gli ebrei – che non han certo problemi a ricordarsi dell’Olocausto – ma degli italiani, perché possano rendersi conto che la Shoah è un delitto italiano. Basta – ha denunciato – con l’immagine del nazista come il solo cattivo mentre l’italiano era buono: se non ci fosse stato l’alleato fascista, e il grande alleato del silenzio (dell’omertà e dell’indifferenza, ndr) la Shoah forse si sarebbe potuta evitare o comunque sarebbe stata diversa. Ad esempio, la fascistissima Spagna franchista, senza nulla togliere a tutti i suoi orrori, non promulgò leggi razziali contro gli ebrei, e per questo non subì ripercussioni dal regime nazista”. Insomma, la legge del 2000 per Colombo “era ineluttabile, e serviva anche a ricordarci come non sia esistito un ‘fascismo buono’, che ‘ha fatto anche delle cose buone’ ”, come ancora dice qualcuno: “il fascismo non è un’idea politica, ma un crimine, e per i crimini non si può avere rispetto. La pace si può fare solo con chi si è pentito”. L’ultima parte dell’incontro ha visto due storici – Walter Barberis, presidente della Giulio Einaudi Editore e Anna Quarzi, presidente ISCO – e due studenti del Liceo Roiti (accompagnati dai docenti Silvia Sansonetti e Giorgio Rizzoni), Margherita Alberti e Riccardo Bergami, interloquire con Colombo. “Le malattie, se non si prevengono e curano, ritornano e possono essere mortali: il fascismo è come una malattia potenzialmente mortale”, ha riflettuto Barberis, mentre i due studenti hanno posto a Colombo alcune questioni riguardante l’utilità della politica e della cultura nel contrastare il ritorno di razzismo e antisemitismo. Colombo, nel non voler dare risposte nette, né troppo ottimistiche né troppo pessimistiche riguardo a se e quando riusciremo a uscire da questo periodo di revisionismo e odio, ha riflettuto su come a volte la storia ci sorprenda in positivo, altre in negativo, sul riuscire a dare una risposta a fasi difficili. Certo, ha proseguito, “non avrei mai pensato, ad un ritorno oggi della violenza contro i rom e i migranti”. Eppure è accaduto, e continua ad accadere: “il razzismo che oggi c’è in Italia è vergognoso e umiliante”.

La tenacia e l’intelligenza unite a una vivacità e a un immutato spirito combattivo: è questo Furio Colombo, ex deputato e senatore (PDS, DS, Ulivo), nonché giornalista (per tanti anni inviato negli States, ma anche Direttore de “l’Unità”). Nonostante gli 89 anni appena compiuti (il 1° gennaio), anche nel suo intervento lo scorso 15 gennaio al Ridotto del Comunale di Ferrara, ha dimostrato una lucidità e una passione civile che speriamo possano essere d’esempio per molti giovani. L’occasione è stata l’incontro, uno dei primi in programma, in vista della Giornata della Memoria del 27 gennaio, proprio nel 75esimo anniversario dalla liberazione del campo di Auschwitz, e nel ventennale dall’istituzione della Giorno della Memoria con la legge n. 211 del 2000, di cui Colombo fu promotore. L’incontro, presieduto e coordinato da Simonetta Della Seta, Direttore del MEIS (che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’ISCO), ha visto i saluti del Prefetto Michele Campanaro (“fare memoria significa schierarsi contro ogni razzismo e contro l’indifferenza”), dell’Assessore Gulinelli (presente al posto del Sindaco Fabbri, che avrebbe dovuto presenziare) e del Presidente del MEIS Dario Disegni. Furio Colombo ha esordito con una punta di amarezza nel ricordare quei mesi del 2000: “non fui sostenuto, nella mia proposta di legge, né dalla destra ma nemmeno da tutta la sinistra”. Componenti non minoritarie di quest’ultima, infatti, “affrontano il problema palestinese con un atteggiamento ’liberazionista’, invece di proporre la soluzione dei ’due popoli e due stati’. Ricordo anche come, quand’ero Direttore de “l’Unità” (tra il 2001 e il 2005, ndr), parlando con alcuni giovani di sinistra, fui osteggiato per la mia posizione sulla questione israelo-palestinese”. I ricordi sono andati poi a ritroso: la corsa sotto i portici della sua Torino il giorno della Liberazione (“la mattina eravamo in un regime, la sera eravamo liberi”), o il ricordo, questo invece molto doloroso, dell’ottobre del ’38, quando il preside della sua scuola fece radunare gli alunni nella palestra, per nominare e far uscire tutti quelli ebrei, da espellere in seguito alle leggi razziali. Ricordi atroci, l’immagine degli insegnanti presenti, nessuno dei quali ha aperto bocca, ma nemmeno si è voltato per salutare gli studenti cacciati. Oppure, “quell’ ‘ispettore della razza’ che vidi coi miei occhi misurare con un compasso il cranio di un’alunna per appurare se fosse o meno ebrea”. Ma anche dopo il ’45 il cammino di consapevolezza e di lavorìo su quel periodo orribile, non è stato facile né immediato: “ricordo come al Liceo D’Azeglio di Torino – mio compagno di banco era il futuro poeta Edoardo Sanguineti – nonostante tutti i professori fossero antifascisti, quando chiedemmo loro di parlare delle leggi razziali ci risposero: ‘la Resistenza ha lavato quest’onta, non c’è ragione di ritornarci su’ ”. Delle responsabilità dei fascisti nella Shoah, Colombo ha parlato approfonditamente nella seconda parte del proprio intervento. Prendendo le mosse dalla sua proposta iniziale, 20 anni fa, di far cadere il Giorno della Memoria il 16 ottobre, in ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma del ’43 – quel giorno 1.023 ebrei furono rastellati dalla Gestapo e poi deportati al campo di Auschwitz, e solo 16 di loro sopravvissero -, l’ex senatore ha ricordato “il fondamentale aiuto dei fascisti nel fornire ai tedeschi gli elenchi precisi degli ebrei da rastrellare” (anche quelli di sangue misto o stranieri, poi rilasciati) e “il silenzio dell’intera città davanti a un orrore del genere, compreso quello dell’allora pontefice Pio XII. “Proposi questa data – ha proseguito – per far comprendere come il Giorno della Memoria non sia per gli ebrei – che non han certo problemi a ricordarsi dell’Olocausto – ma degli italiani, perché possano rendersi conto che la Shoah è un delitto italiano. Basta – ha denunciato – con l’immagine del nazista come il solo cattivo mentre l’italiano era buono: se non ci fosse stato l’alleato fascista, e il grande alleato del silenzio (dell’omertà e dell’indifferenza, ndr) la Shoah forse si sarebbe potuta evitare o comunque sarebbe stata diversa. Ad esempio, la fascistissima Spagna franchista, senza nulla togliere a tutti i suoi orrori, non promulgò leggi razziali contro gli ebrei, e per questo non subì ripercussioni dal regime nazista”. Insomma, la legge del 2000 per Colombo “era ineluttabile, e serviva anche a ricordarci come non sia esistito un ‘fascismo buono’, che ‘ha fatto anche delle cose buone’ ”, come ancora dice qualcuno: “il fascismo non è un’idea politica, ma un crimine, e per i crimini non si può avere rispetto. La pace si può fare solo con chi si è pentito”. L’ultima parte dell’incontro ha visto due storici – Walter Barberis, presidente della Giulio Einaudi Editore e Anna Quarzi, presidente ISCO – e due studenti del Liceo Roiti (accompagnati dai docenti Silvia Sansonetti e Giorgio Rizzoni), Margherita Alberti e Riccardo Bergami, interloquire con Colombo. “Le malattie, se non si prevengono e curano, ritornano e possono essere mortali: il fascismo è come una malattia potenzialmente mortale”, ha riflettuto Barberis, mentre i due studenti hanno posto a Colombo alcune questioni riguardante l’utilità della politica e della cultura nel contrastare il ritorno di razzismo e antisemitismo. Colombo, nel non voler dare risposte nette, né troppo ottimistiche né troppo pessimistiche riguardo a se e quando riusciremo a uscire da questo periodo di revisionismo e odio, ha riflettuto su come a volte la storia ci sorprenda in positivo, altre in negativo, sul riuscire a dare una risposta a fasi difficili. Certo, ha proseguito, “non avrei mai pensato, ad un ritorno oggi della violenza contro i rom e i migranti”. Eppure è accaduto, e continua ad accadere: “il razzismo che oggi c’è in Italia è vergognoso e umiliante”. “Il mio papà, il ragazzo di Buchenwald, ci ha lasciato. Lo immaginiamo camminare sereno con Alisa e Wolfgang Amadeus. A noi resta la sua intelligenza, la sua grande ironia, il suo cuore immenso. Buon viaggio papà. Baruch Dayan Emeth. Che il tuo ricordo sia di benedizione”. Gadi Schönheit, assessore alla Cultura della comunità ebraica milanese, ha scelto di annunciare con queste parole la morte avvenuta il 14 gennaio di Franco Schönheit, 92 anni, ferrarese, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah e all’inferno di Buchenwald. Le esequie si sono svolte due giorni dopo, il 16, al cimitero ebraico di Ferrara. Tutta la famiglia viveva da diversi decenni a Milano ma la tragica vicenda della sua famiglia è legata a Ferrara. La “lunga notte” del ’43, dopo il ritrovamento del dirigente fascista Ghisellini, iniziano i rastrellamenti: a farne le spese è anche Carlo, padre di Franco, arrestato e imprigionato nel carcere di via Piangipane (oggi sede del MEIS), il giorno dopo liberato grazie allo stesso Franco, alla moglie Gina Finzi e all’aiuto dell’Arcivescovo mons. Bovelli. La famiglia risiede in via Vignatagliata, 79 sopra la scuola dove lei insegna e il giovane Franco studia. Il 25 febbraio 1944 la famiglia Schönheit viene rinchiusa nella vecchia sinagoga di via Mazzini saccheggiata dai fascisti nel 1941, e il giorno dopo è costretta a salire su un treno diretto al campo di concentramento di Fossoli. Il 5 aprile Franco vede partire gli zii, due cugini e i genitori dello zio, direzione Auschwitz, mentre lui e i genitori vengono deportati il 2 agosto. A Norimberga, la famiglia viene separata: la madre Gina verso Ravensbrük, Carlo e Franco verso Buchenwald. Gli Schönheit riescono a tornare a Ferrara nel ’45, i due maschi il 20 giugno, Gina il 30 agosto, riprendendo la loro vita di prima.

“Il mio papà, il ragazzo di Buchenwald, ci ha lasciato. Lo immaginiamo camminare sereno con Alisa e Wolfgang Amadeus. A noi resta la sua intelligenza, la sua grande ironia, il suo cuore immenso. Buon viaggio papà. Baruch Dayan Emeth. Che il tuo ricordo sia di benedizione”. Gadi Schönheit, assessore alla Cultura della comunità ebraica milanese, ha scelto di annunciare con queste parole la morte avvenuta il 14 gennaio di Franco Schönheit, 92 anni, ferrarese, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah e all’inferno di Buchenwald. Le esequie si sono svolte due giorni dopo, il 16, al cimitero ebraico di Ferrara. Tutta la famiglia viveva da diversi decenni a Milano ma la tragica vicenda della sua famiglia è legata a Ferrara. La “lunga notte” del ’43, dopo il ritrovamento del dirigente fascista Ghisellini, iniziano i rastrellamenti: a farne le spese è anche Carlo, padre di Franco, arrestato e imprigionato nel carcere di via Piangipane (oggi sede del MEIS), il giorno dopo liberato grazie allo stesso Franco, alla moglie Gina Finzi e all’aiuto dell’Arcivescovo mons. Bovelli. La famiglia risiede in via Vignatagliata, 79 sopra la scuola dove lei insegna e il giovane Franco studia. Il 25 febbraio 1944 la famiglia Schönheit viene rinchiusa nella vecchia sinagoga di via Mazzini saccheggiata dai fascisti nel 1941, e il giorno dopo è costretta a salire su un treno diretto al campo di concentramento di Fossoli. Il 5 aprile Franco vede partire gli zii, due cugini e i genitori dello zio, direzione Auschwitz, mentre lui e i genitori vengono deportati il 2 agosto. A Norimberga, la famiglia viene separata: la madre Gina verso Ravensbrük, Carlo e Franco verso Buchenwald. Gli Schönheit riescono a tornare a Ferrara nel ’45, i due maschi il 20 giugno, Gina il 30 agosto, riprendendo la loro vita di prima. Da una vita normale, scandita dalle ore a scuola, trascorse nel caldo nido della comunità, con i propri famigliari, nel negozio del padre, fino a venire a conoscenza, dal giornale, di essere diversi, dunque degni di esclusione dal consorzio umano. E di conseguenza dover sopportare derisione, odio, l’essere considerati simili a bestie, degni di un disprezzo del quale non provar vergogna. Cesare Finzi, nato nel 1930 a Ferrara, cardiologo in pensione, faentino d’adozione, ha vissuto tutto questo, e da anni è impegnato a raccontare la sua testimonianza di vita soprattutto ai più giovani (testimonianza lasciata anche in un libro, “Il giorno che cambiò la mia vita”). Ma la commozione, il dolore traspaiono intatti dalla voce e dagli occhi.

Da una vita normale, scandita dalle ore a scuola, trascorse nel caldo nido della comunità, con i propri famigliari, nel negozio del padre, fino a venire a conoscenza, dal giornale, di essere diversi, dunque degni di esclusione dal consorzio umano. E di conseguenza dover sopportare derisione, odio, l’essere considerati simili a bestie, degni di un disprezzo del quale non provar vergogna. Cesare Finzi, nato nel 1930 a Ferrara, cardiologo in pensione, faentino d’adozione, ha vissuto tutto questo, e da anni è impegnato a raccontare la sua testimonianza di vita soprattutto ai più giovani (testimonianza lasciata anche in un libro, “Il giorno che cambiò la mia vita”). Ma la commozione, il dolore traspaiono intatti dalla voce e dagli occhi.

Quando si parla del periodo delle leggi razziali, è importante parlare delle sofferenze patite da ciascuno dei 50mila ebrei in Italia, dei rischi che correvano, da ciò che gli è stato portato via (tutto), da ciò che gli è stato restituito dopo (poco), e del fatto che il Parlamento non ha mai chiesto loro scusa”. Non ha usato giri di parole Fabio Isman, giornalista e saggista (che in passato si è occupato tanto anche di terrorismo), lo scorso 22 gennaio al MEIS di Ferrara in occasione della presentazione del suo libro “1938. L’Italia razzista” (Il Mulino, 2018). Le leggi razziali in Italia, precedute da un censimento – una vera e propria schedatura “essenziale per chi dopo andrà a prelevarli per deportarli nei campi di concentramento” -, e anticipate da una violenta campagna antisemita, esclusero gli ebrei dalla scuola, dal lavoro, dalla vita civile e sociale. Isman ha compiuto una capillare ricerca in diversi archivi sul territorio nazionale (ma “il lavoro sarebbe infinito…”, ha spiegato lui stesso) per portare a galla informazioni, aneddoti, storie di persone in carne e ossa sentitesi all’improvviso stranieri indesiderati nel luogo dove vivevano, tranquillamente, da cittadini. “La persecuzione contro di loro – ha spiegato Isman – in Italia non è stata, come dicono alcuni, ‘all’acqua di rose’, ma durissima, ed è iniziata non nel ’43, ma nel ’38”. E’ infatti, pubblicato il 14 luglio del ’38, col titolo “Il fascismo e i problemi della razza”, su “Il Giornale d’Italia”, il Manifesto degli scienziati razzisti o Manifesto della razza. Firmato da alcuni dei principali scienziati italiani, il Manifesto diviene la base ideologica e pseudo-scientifica della politica razzista dell’Italia fascista. Tra i firmatari vi è il medico Nicola Pende (al quale è ancora intitolato un Istituto Comprensivo, il Gramsci-Pende, a Bari). Pend nel ’38 sostenne pubblicamente “la necessità di evitare il matrimonio con individui di stirpe semitica, come sono gli ebrei, i quali non appartengono alla progenie romano-italica, e soprattutto dal lato spirituale, differiscono profondamente dalla forma mentis della nostra razza”. E’ di pochi mesi successivo – del 17 novembre – la promulgazione del decreto governativo n. 1728, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana” – anche se sono 420 in totale, fino al 1945, le norme e i decreti razzisti emanati in Italia, “che il re sottoscrisse senza vergogna. Queste norme razziste – ha proseguito lo scrittore – sono state l’anticamera della Shoah”. Insomma, “molti italiani non erano affatto ‘brava gente’ ”, e lo dimostrano, ad esempio “le istanze ai prefetti, dove nostri connazionali chiedevano, per citarne una, se potevano occupare appartamenti requisiti dopo il ’38 a ebrei”, senza nessun scrupolo al riguardo. Nel ’39 nasce l’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli), con sede a Roma e guidato da un presidente e da un consiglio d’amministrazione nominati direttamente da Mussolini, chiuso definitivamente solo nel 1997. “Agli ebrei presero tutto – sono ancora parole di Isman -, non si contano le ruberie e le razzie ai loro danni, con schedatura dei loro beni di una minuzia straordinaria. Dopo il censimento, gli ebrei dovevano autodenunciarsi alle autorità, dichiarando di appartenere alla ‘razza ebraica’ ”. “Papa Pio XI fu uno dei pochi oppositori alle leggi razziali, ma molti dei parroci erano assolutamente favorevoli”, ha proseguito. “Pio XI scrisse un’enciclica contro fascismo e nazismo, mai pubblicata dal suo successore, la trovarono sul suo comodino quando morì”. Si tratta di Humani generis unitas (Sull’unità del genere umano), che conteneva una condanna categorica dell’antisemitismo, del razzismo e della persecuzione degli ebrei. Fu invece pubblicata l’enciclica di Pio Xi del ’31, “Non abbiamo bisogno”, a difesa dell’Azione Cattolica, dove il Pontefice scrive: “[il fascismo è] una vera e propria statolatria pagana, non meno in contrasto con i diritti naturali della famiglia che con i diritti soprannaturali della Chiesa”. Isman ha poi proseguito sottolineando ad esempio come le discriminazioni antiebraiche iniziarono dalle scuole: “prima vennero espulsi infatti insegnanti e studenti, alcuni di loro finirono ad Auschwitz, come Enrico e Luciana Finzi”, iscritti al Liceo classico “Giulio Cesare” di Roma, deportati ad Auschwitz il 16 ottobre 1943, e mai tornati. “Espulsi dalle scuole furono anche i libri di testo di 114 autori ebrei. Grazie alle norme razziali – proseguendo -, gli ebrei venivano ad esempio anche tolti dagli elenchi telefonici, non potevano più praticare più l’arte fotografica…”. “Oltre 40 ebre italiani” non resistettero a questo clima d’odio assurdo, e si suicidarono. Tra questi, Giuseppe Jona, medico veneziano, dal giugno 1940, anche se non ebreo praticante, alla guida della comunità israelitica locale. Dopo l’8 settembre 1943 scelse di rimanere a Venezia come riferimento per chi non voleva o non poteva fuggire. Di fronte alla richiesta delle autorità tedesche di consegnare una lista aggiornata degli ebrei rimasti in città, Jona il 14 settembre redasse il proprio testamento, lasciando gran parte dei suoi beni ad opere sociali e caritatevoli, e tre giorni dopo si tolse la vita, dopo aver distrutto ogni documento in suo possesso che potesse rivelare l’identità e il domicilio degli ebrei veneziani. Fra alcune altre storie da non dimenticare, citate da Isman, vi è quella del primo deportato italiano, Renzo Carpi, mantovano residente a Bolzano, e quella di Renato Terracina, fra i 4.450 ebrei che si sono salvati garzie all’accoglienza trovata in 180 strutture ecclesiali cattoliche.

Quando si parla del periodo delle leggi razziali, è importante parlare delle sofferenze patite da ciascuno dei 50mila ebrei in Italia, dei rischi che correvano, da ciò che gli è stato portato via (tutto), da ciò che gli è stato restituito dopo (poco), e del fatto che il Parlamento non ha mai chiesto loro scusa”. Non ha usato giri di parole Fabio Isman, giornalista e saggista (che in passato si è occupato tanto anche di terrorismo), lo scorso 22 gennaio al MEIS di Ferrara in occasione della presentazione del suo libro “1938. L’Italia razzista” (Il Mulino, 2018). Le leggi razziali in Italia, precedute da un censimento – una vera e propria schedatura “essenziale per chi dopo andrà a prelevarli per deportarli nei campi di concentramento” -, e anticipate da una violenta campagna antisemita, esclusero gli ebrei dalla scuola, dal lavoro, dalla vita civile e sociale. Isman ha compiuto una capillare ricerca in diversi archivi sul territorio nazionale (ma “il lavoro sarebbe infinito…”, ha spiegato lui stesso) per portare a galla informazioni, aneddoti, storie di persone in carne e ossa sentitesi all’improvviso stranieri indesiderati nel luogo dove vivevano, tranquillamente, da cittadini. “La persecuzione contro di loro – ha spiegato Isman – in Italia non è stata, come dicono alcuni, ‘all’acqua di rose’, ma durissima, ed è iniziata non nel ’43, ma nel ’38”. E’ infatti, pubblicato il 14 luglio del ’38, col titolo “Il fascismo e i problemi della razza”, su “Il Giornale d’Italia”, il Manifesto degli scienziati razzisti o Manifesto della razza. Firmato da alcuni dei principali scienziati italiani, il Manifesto diviene la base ideologica e pseudo-scientifica della politica razzista dell’Italia fascista. Tra i firmatari vi è il medico Nicola Pende (al quale è ancora intitolato un Istituto Comprensivo, il Gramsci-Pende, a Bari). Pend nel ’38 sostenne pubblicamente “la necessità di evitare il matrimonio con individui di stirpe semitica, come sono gli ebrei, i quali non appartengono alla progenie romano-italica, e soprattutto dal lato spirituale, differiscono profondamente dalla forma mentis della nostra razza”. E’ di pochi mesi successivo – del 17 novembre – la promulgazione del decreto governativo n. 1728, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana” – anche se sono 420 in totale, fino al 1945, le norme e i decreti razzisti emanati in Italia, “che il re sottoscrisse senza vergogna. Queste norme razziste – ha proseguito lo scrittore – sono state l’anticamera della Shoah”. Insomma, “molti italiani non erano affatto ‘brava gente’ ”, e lo dimostrano, ad esempio “le istanze ai prefetti, dove nostri connazionali chiedevano, per citarne una, se potevano occupare appartamenti requisiti dopo il ’38 a ebrei”, senza nessun scrupolo al riguardo. Nel ’39 nasce l’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli), con sede a Roma e guidato da un presidente e da un consiglio d’amministrazione nominati direttamente da Mussolini, chiuso definitivamente solo nel 1997. “Agli ebrei presero tutto – sono ancora parole di Isman -, non si contano le ruberie e le razzie ai loro danni, con schedatura dei loro beni di una minuzia straordinaria. Dopo il censimento, gli ebrei dovevano autodenunciarsi alle autorità, dichiarando di appartenere alla ‘razza ebraica’ ”. “Papa Pio XI fu uno dei pochi oppositori alle leggi razziali, ma molti dei parroci erano assolutamente favorevoli”, ha proseguito. “Pio XI scrisse un’enciclica contro fascismo e nazismo, mai pubblicata dal suo successore, la trovarono sul suo comodino quando morì”. Si tratta di Humani generis unitas (Sull’unità del genere umano), che conteneva una condanna categorica dell’antisemitismo, del razzismo e della persecuzione degli ebrei. Fu invece pubblicata l’enciclica di Pio Xi del ’31, “Non abbiamo bisogno”, a difesa dell’Azione Cattolica, dove il Pontefice scrive: “[il fascismo è] una vera e propria statolatria pagana, non meno in contrasto con i diritti naturali della famiglia che con i diritti soprannaturali della Chiesa”. Isman ha poi proseguito sottolineando ad esempio come le discriminazioni antiebraiche iniziarono dalle scuole: “prima vennero espulsi infatti insegnanti e studenti, alcuni di loro finirono ad Auschwitz, come Enrico e Luciana Finzi”, iscritti al Liceo classico “Giulio Cesare” di Roma, deportati ad Auschwitz il 16 ottobre 1943, e mai tornati. “Espulsi dalle scuole furono anche i libri di testo di 114 autori ebrei. Grazie alle norme razziali – proseguendo -, gli ebrei venivano ad esempio anche tolti dagli elenchi telefonici, non potevano più praticare più l’arte fotografica…”. “Oltre 40 ebre italiani” non resistettero a questo clima d’odio assurdo, e si suicidarono. Tra questi, Giuseppe Jona, medico veneziano, dal giugno 1940, anche se non ebreo praticante, alla guida della comunità israelitica locale. Dopo l’8 settembre 1943 scelse di rimanere a Venezia come riferimento per chi non voleva o non poteva fuggire. Di fronte alla richiesta delle autorità tedesche di consegnare una lista aggiornata degli ebrei rimasti in città, Jona il 14 settembre redasse il proprio testamento, lasciando gran parte dei suoi beni ad opere sociali e caritatevoli, e tre giorni dopo si tolse la vita, dopo aver distrutto ogni documento in suo possesso che potesse rivelare l’identità e il domicilio degli ebrei veneziani. Fra alcune altre storie da non dimenticare, citate da Isman, vi è quella del primo deportato italiano, Renzo Carpi, mantovano residente a Bolzano, e quella di Renato Terracina, fra i 4.450 ebrei che si sono salvati garzie all’accoglienza trovata in 180 strutture ecclesiali cattoliche. “Le musiche…interrotte. Musica, canti e passi nella Memoria” è il nome dell’evento svoltosi nella tarda mattinata di domenica 27 gennaio in piazza Municipale a Ferrara. Organizzata dall’associazione Musijam col patrocinio del Comune di Ferrara, ha visto come protagonisti circa 150 studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo “C. Govoni” (nello specifico, della Scuola secondaria Tasso e della Scuola primaria Poledrelli) accompagnati dall’Orchestra del Baluardo diretto da Elio Pugliese e dal Vocal Ensemble sotto la guida di Marco Ferrazzi. “Nei tre mesi di preparazione delle danze, i bambini coinvolti – ci spiega Patrizia Pazi di Musijam – hanno risposto con gioia ed entusiasmo, in particolare quelli stranieri, grazie all’aiuto di Isabella Gallesini”. Si tratta di tre danze tradizionali ebraiche (…), che in genere fanno riferimento all’area centro-orientale europea, in Yiddish o ebraico antico, con musiche medievali, moderne, non senza contaminazioni contemporanee. “Un evento, ci spiega ancora la Pazi, che vuol essere un momento di inclusione e dialogo importante, per far memoria e per costruire qualcosa di diverso nella solidarietà e nella comunione”. “Abbiamo cercato di evitare un – comprensibilissimo – approccio ’luttuoso’ al Giorno della Memoria – spiega invece Pugliese -, cercando di spostare l’attenzione sulla quotidianità della comunità ebraica – dove l’orchestra e la danza erano due elementi fondamentali -, cercando di riportarla in vita”.

“Le musiche…interrotte. Musica, canti e passi nella Memoria” è il nome dell’evento svoltosi nella tarda mattinata di domenica 27 gennaio in piazza Municipale a Ferrara. Organizzata dall’associazione Musijam col patrocinio del Comune di Ferrara, ha visto come protagonisti circa 150 studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo “C. Govoni” (nello specifico, della Scuola secondaria Tasso e della Scuola primaria Poledrelli) accompagnati dall’Orchestra del Baluardo diretto da Elio Pugliese e dal Vocal Ensemble sotto la guida di Marco Ferrazzi. “Nei tre mesi di preparazione delle danze, i bambini coinvolti – ci spiega Patrizia Pazi di Musijam – hanno risposto con gioia ed entusiasmo, in particolare quelli stranieri, grazie all’aiuto di Isabella Gallesini”. Si tratta di tre danze tradizionali ebraiche (…), che in genere fanno riferimento all’area centro-orientale europea, in Yiddish o ebraico antico, con musiche medievali, moderne, non senza contaminazioni contemporanee. “Un evento, ci spiega ancora la Pazi, che vuol essere un momento di inclusione e dialogo importante, per far memoria e per costruire qualcosa di diverso nella solidarietà e nella comunione”. “Abbiamo cercato di evitare un – comprensibilissimo – approccio ’luttuoso’ al Giorno della Memoria – spiega invece Pugliese -, cercando di spostare l’attenzione sulla quotidianità della comunità ebraica – dove l’orchestra e la danza erano due elementi fondamentali -, cercando di riportarla in vita”. “Ho fatto la scelta dolorosa di raccontare, finché ne avrò la possibilità, l’orrore che ho vissuto e visto”. Rammentare, raccontare, rielaborare, per anni, giorni infiniti, sempre con la stessa domanda, “perché?”, scandita come una nenia, un mistero, un grido eterno a Dio. Così ha fatto e sempre farà Liliana Segre, 88 anni, senatrice a vita, che ha avuto, com’è lei stessa a dire, “una sola colpa, quella di essere nata”. Lei, in quanto ebrea, non avrebbe dovuto nascere, come tutti gli ebrei e le ebree al mondo, secondo il principio malefico dal quale partiva tutta la macchina di terrore, sterminio e desolazione messa in piedi dal regime nazista, con la complicità – mai denunciata abbastanza – degli alleati (o meglio: servi), tra cui l’Italia. Quello strazio la Segre ha chiesto di poterlo raccontare, come fa ormai da diversi anni, anche agli studenti di Ferrara e provincia, presenti in 718 al Teatro Nuovo in piazza Trento e Trieste a Ferrara la mattina dell’11 gennaio scorso. L’incontro, organizzato dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS, con il supporto dell’Istituto di Storia Contemporanea, è il primo pensato in vista del Giorno della Memoria 2019. All’arrivo in sala, tutti in piedi ad applaudirla, e lei, anche se di sfuggita, si è fermata a tratti per stringere la mano di alcuni ragazzini chiedendo i loro nomi. “Siete i miei nipoti ideali, ascoltatemi come se fossi una nonna”, ha esordito la Segre, una delle poche persone ancora vive a portare marchiato sull’avambraccio sinistro il numero assegnatole ad Auschwitz, il 75190. Nata a Milano il 10 settembre 1930, la Segre ha perso la madre, Lucia Foligno, quando non aveva nemmeno un anno. “Ero una bambina qualunque, felice, figlia unica in una famiglia italiana da 500 anni e profondamente inserita nel tessuto di Milano. Un giorno a tavola – era l’anno in cui avrei dovuto iniziare la terza elementare – mi dicono che sono stata espulsa da scuola. Penso di aver fatto qualcosa di molto grave. Dico: ‘perché?’, un ‘perché?’grave, che ripetevo con gli occhi pieni di lacrime. Ma anche i miei famigliari non riuscivano a trovare una risposta. Che cosa avevo fatto di male? Sono qui perché ancora non ho trovato una risposta. Da allora la vita diventa diversa, in casa mia vengono i poliziotti, ci perquisiscono, trattandoci come nemici della patria. Mia nonna mostrava loro le foto dei suoi figli soldati nella prima guerra mondiale”, per impietosirli. “Cambio dunque scuola, mi iscrivono a una privata. I parenti che ci fanno visita cercano di convincerci a fuggire in America con loro, ma i miei non vogliono, pensano che le cose si sarebbero aggiustate. Non vogliono lasciare la loro Italia. Per i bombardamenti, poi, anche noi nel ’42 ci spostiamo nelle campagne fuori Milano, ma non posso andare alla scuola pubblica. I miei coetanei mi chiedevano il perché. Io, che ho imparato a mentire, rispondo loro: ‘devo curare mio nonno’ ”. La dignità della senatrice Segre si è manifestata anche così: raccontando come si impara il male, lo si assorbe, prima incominciando a mentire, poi a diffidare, poi, come dirà, a non provare compassione per gli altri. E’ stato quindi, il suo, anche un forte mea culpa. Il suo insegnamento sta anche, però, nel far capire che si può scegliere la pietà e la vita. “Mio nonno – ha proseguito – era molto malato: io ero per lui, e lui per me. L’anno dopo lui e mia nonna vengono deportati, gasati e bruciati, per la sola colpa di essere nati”. Dopo l’8 settembre del ’43 “inizia la caccia a ogni uomo, donna, bambino o neonato ebreo. I tedeschi iniziano prelevando gli anziani dalle case di riposo. Vorrei ricordare però di quei giorni anche i ‘giusti’, anche se furono pochi, coloro che, rischiando di essere fucilati, salvarono molti ebrei: fecero la scelta”, dice proprio così la Segre. “La scelta è ciò che distingue l’uomo dall’indifferente, che è come una pecora che si fa guidare da un pastore”. Tra questi giusti, vi sono anche le due famiglie cattoliche che mi nascondono nella loro casa, e io, ingenua, e capricciosa, non voglio, però, lasciare la mia famiglia. Successivamente con mio padre tentiamo di scappare in Svizzera, ma dopo il confine ci accolgono uomini senza scrupoli, che fanno mercato delle persone, come gli scafisti di oggi. Appena arrivati, ci portano al Comando, dove il Comandante ci guarda con enorme disprezzo, come vigliacchi traditori della nostra patria. Ci rimanda allora indietro, veniamo arrestati e portati in carcere. Qui non faccio che piangere e chiedere ancora ‘perché?’. Il carcere può essere duro per un criminale adulto, provate a immaginare per una 13enne innocente. La mia sola colpa era quella di essere nata. Violetta Silvera, altra ebrea nella mia cella, mi consola. Ci portano poi prima nel carcere di Como e poi in quello di San Vittore a Milano. Ero con mio padre, nella cella 202 del 5° raggio: è l’ultima ‘casina’ che condivido con lui, che subirà, come gli altri, percosse e torture. Quando tornava in cella, ci abbracciavamo: ormai, per lui, ero come una madre, una sorella, cercava consolazione in me, non il contrario”. Qui inizia il viaggio all’inferno. “Un giorno ci dicono che dobbiamo partire per ‘ignota destinazione’: siamo in 605, ne torneranno appena 22. Ci portano nella stazione dei treni di Milano dove scopriamo che ci sono binari sotterranei, segreti, fatti apposta per la deportazione. Ci fanno salire su un carro bestiame, senza luce né acqua, solo con un secchio per i bisogni – eravamo una 50ina di persone -, un po’ di paglia. Si sente un forte odore di urina, di paura, di morte. Dopo una settimana arriviamo al campo di Auschwitz. Il viaggio – di solito si raccontano troppo poco i viaggi verso i campi di concentramento – si può dividere in tre fasi: all’inizio tutti piangono disperati. Poi c’è la fase in cui gli uomini religiosi in certi momenti si riuniscono per lodare Dio, con canti lenti, melodiosi, stupendi. Io che non ero e non sono religiosa, li guardavo con invidia perché li consideravo molto fortunati ad avere almeno il sostegno della fede. Nella terza fase, negli ultimi due giorni, non vi erano né pianti né preghiere, ma il silenzio, essenziale per chi sta per morire, unica cosa possibile, un silenzio potente, indimenticabile. Al nostro arrivo ad Auschwitz, però, viene sostituito dai rumori osceni, i fischi, latrati, comandi dei soldati nazisti. Uomini che facevano parte di quell’immenso sterminio preparato da anni, a tavolino, e del quale tutti furono responsabili, politici, imprenditori, artigiani…tanti ‘uomini di buona volontà’ che hanno messo su un ‘teatro dell’orrore’. Ma io ricordo tutto, l’odore della carne umana bruciata, le persone che ho visto morire, i mucchi di cadaveri ischeletriti fuori dal crematorio, le esecuzioni. Non posso tacere, anche se a volte sul web mi scrivono cose del tipo: ‘Vecchia schifosa, perché non muori?’. Ho fatto la scelta dolorosa, il sacrificio di raccontare finché ne avrò la possibilità. Gli uomini vengono divisi dalle donne, lascio la mano di mio padre – non ci saremmo più rivisti. Allontanandoci, mi raccomanda di stare vicino a una donna, la signora Morais, che però non rientrava nel gruppo di 31 donne (tra cui io) e di una 70ina di uomini momentaneamente ‘graziati’ dai nazisti: la sera stessa era cenere nel vento. Rimango sola, non conosco nessuno, vedo una ciminiera – non so ancora che è il crematorio -, file interminabili di baracche, fucili, filo spinato, migliaia di donne ischeletrite e rasate, che trasportano pietre. ‘Dove sono – penso – è un incubo, ora mi sveglio! Perché? Perché? Perché?’. Vediamo qualcosa di impossibile, il nostro era lo ‘stupore per il male altrui’ ”, per usare le parole di Primo Levi ne ‘La tregua’. “Non ti capaciti che hai davanti centinaia di uomini, i soldati nazisti, che non hanno fatto la scelta (di essere umani, ndr), ma che sono persone orribili. Un giorno vengo scelta come schiava in una fabbrica di munizioni Union, della Siemens, all’interno del campo. Divento uno scheletro vestito di stracci. Per tre volte in un anno passo la selezione (che i soldati nazisti compivano per scartare quelle secondo loro da uccidere perché non più in grado di lavorare, ndr). Ci denudavano e mettevano in fila, ispeziondandoci davanti e dietro, ci controllavano i denti come fossimo bestie. E io ero ‘grata’ se facevano ancora il segno ‘sì’, a significare che non mi avrebbero ucciso: ero stata orribile, vigliacca, spaventosa perché l’operaia francese, Jeanine, per la quale facevo l’inserviente portandole i canestri di acciaio grezzo, era stata scartata, dunque gasata – aveva 21 anni -, in quanto il giorno prima in un incidente si era tranciata due falangi. Io, troppo contenta del fatto che mi permettevano ancora di vivere, non avevo nemmeno considerato il fatto che lei invece veniva esclusa. Per il senso di colpa, il suo nome è quello che più volte ho ripetuto nel corso della mia vita. I nazisti erano riusciti, allora, nell’intento di farmi diventare una persona orribile, una lupa”, senza umanità. “A inizio ’45 iniziamo la ‘marcia della morte’, in seguito all’avvicinamento dell’Armata Rossa. Durante il tragitto, chi cadeva, veniva fucilato all’istante con un colpo alla testa. Io non sono mai caduta, ce l’ho messa davvero tutta, una gamba davanti all’altra. Non dite mai ‘non ce la faccio più’ – scandisce rivolta agli studenti -, se vogliamo siamo fortissimi, dovete trasformare la marcia della morte in marcia della vita, della vita che vi aspetta. E abbiate coraggio, orgoglio, non seguite i bulli: chi fa il bullo da grande può diventare un kapò. Lungo la strada – ha poi ripreso il racconto -, nemmeno un tedesco si era impietosito. A volte succhiavamo gli ossi da loro spolpati. Arrivati nel campo di Ravensbruck, eravamo amebe, ectoplasmi, senza più forme femminili, non sentivamo più niente. Il 1° maggio 1945 vengo liberata”. E’ stata una dei 25 italiani di età inferiore ai 14 anni deportati nei lager nazisti a sopravvivere, su un totale di 776. “Di colpo sentiamo un accenno di primavera, e immaginate dopo un anno di campo e quella marcia, che impressione può fare, come un miracolo, avevamo voglia pure di sentire il sapore dell’erba. Arriviamo poi in Francia dove un gruppo di abitanti, vedendoci, prova pietà per noi: è la prima volta dopo anni… Eravamo talmente ridotte male, che non capivano che eravamo giovani. Un giorno vedo passare un comandante delle SS, una persona terribile, che per camuffarsi si veste in borghese e butta le proprie armi per terra. Io, nutrita di odio e di vendetta, penso: ‘adesso mi chino, prendo la sua pistola e gli sparo’. In quel momento sono molto tentata dal farlo. Ma in un attimo capisco che non sono come lui, che ho scelto la vita. Da quel momento sono stata, e sono ancora, una donna libera e di pace”.

“Ho fatto la scelta dolorosa di raccontare, finché ne avrò la possibilità, l’orrore che ho vissuto e visto”. Rammentare, raccontare, rielaborare, per anni, giorni infiniti, sempre con la stessa domanda, “perché?”, scandita come una nenia, un mistero, un grido eterno a Dio. Così ha fatto e sempre farà Liliana Segre, 88 anni, senatrice a vita, che ha avuto, com’è lei stessa a dire, “una sola colpa, quella di essere nata”. Lei, in quanto ebrea, non avrebbe dovuto nascere, come tutti gli ebrei e le ebree al mondo, secondo il principio malefico dal quale partiva tutta la macchina di terrore, sterminio e desolazione messa in piedi dal regime nazista, con la complicità – mai denunciata abbastanza – degli alleati (o meglio: servi), tra cui l’Italia. Quello strazio la Segre ha chiesto di poterlo raccontare, come fa ormai da diversi anni, anche agli studenti di Ferrara e provincia, presenti in 718 al Teatro Nuovo in piazza Trento e Trieste a Ferrara la mattina dell’11 gennaio scorso. L’incontro, organizzato dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS, con il supporto dell’Istituto di Storia Contemporanea, è il primo pensato in vista del Giorno della Memoria 2019. All’arrivo in sala, tutti in piedi ad applaudirla, e lei, anche se di sfuggita, si è fermata a tratti per stringere la mano di alcuni ragazzini chiedendo i loro nomi. “Siete i miei nipoti ideali, ascoltatemi come se fossi una nonna”, ha esordito la Segre, una delle poche persone ancora vive a portare marchiato sull’avambraccio sinistro il numero assegnatole ad Auschwitz, il 75190. Nata a Milano il 10 settembre 1930, la Segre ha perso la madre, Lucia Foligno, quando non aveva nemmeno un anno. “Ero una bambina qualunque, felice, figlia unica in una famiglia italiana da 500 anni e profondamente inserita nel tessuto di Milano. Un giorno a tavola – era l’anno in cui avrei dovuto iniziare la terza elementare – mi dicono che sono stata espulsa da scuola. Penso di aver fatto qualcosa di molto grave. Dico: ‘perché?’, un ‘perché?’grave, che ripetevo con gli occhi pieni di lacrime. Ma anche i miei famigliari non riuscivano a trovare una risposta. Che cosa avevo fatto di male? Sono qui perché ancora non ho trovato una risposta. Da allora la vita diventa diversa, in casa mia vengono i poliziotti, ci perquisiscono, trattandoci come nemici della patria. Mia nonna mostrava loro le foto dei suoi figli soldati nella prima guerra mondiale”, per impietosirli. “Cambio dunque scuola, mi iscrivono a una privata. I parenti che ci fanno visita cercano di convincerci a fuggire in America con loro, ma i miei non vogliono, pensano che le cose si sarebbero aggiustate. Non vogliono lasciare la loro Italia. Per i bombardamenti, poi, anche noi nel ’42 ci spostiamo nelle campagne fuori Milano, ma non posso andare alla scuola pubblica. I miei coetanei mi chiedevano il perché. Io, che ho imparato a mentire, rispondo loro: ‘devo curare mio nonno’ ”. La dignità della senatrice Segre si è manifestata anche così: raccontando come si impara il male, lo si assorbe, prima incominciando a mentire, poi a diffidare, poi, come dirà, a non provare compassione per gli altri. E’ stato quindi, il suo, anche un forte mea culpa. Il suo insegnamento sta anche, però, nel far capire che si può scegliere la pietà e la vita. “Mio nonno – ha proseguito – era molto malato: io ero per lui, e lui per me. L’anno dopo lui e mia nonna vengono deportati, gasati e bruciati, per la sola colpa di essere nati”. Dopo l’8 settembre del ’43 “inizia la caccia a ogni uomo, donna, bambino o neonato ebreo. I tedeschi iniziano prelevando gli anziani dalle case di riposo. Vorrei ricordare però di quei giorni anche i ‘giusti’, anche se furono pochi, coloro che, rischiando di essere fucilati, salvarono molti ebrei: fecero la scelta”, dice proprio così la Segre. “La scelta è ciò che distingue l’uomo dall’indifferente, che è come una pecora che si fa guidare da un pastore”. Tra questi giusti, vi sono anche le due famiglie cattoliche che mi nascondono nella loro casa, e io, ingenua, e capricciosa, non voglio, però, lasciare la mia famiglia. Successivamente con mio padre tentiamo di scappare in Svizzera, ma dopo il confine ci accolgono uomini senza scrupoli, che fanno mercato delle persone, come gli scafisti di oggi. Appena arrivati, ci portano al Comando, dove il Comandante ci guarda con enorme disprezzo, come vigliacchi traditori della nostra patria. Ci rimanda allora indietro, veniamo arrestati e portati in carcere. Qui non faccio che piangere e chiedere ancora ‘perché?’. Il carcere può essere duro per un criminale adulto, provate a immaginare per una 13enne innocente. La mia sola colpa era quella di essere nata. Violetta Silvera, altra ebrea nella mia cella, mi consola. Ci portano poi prima nel carcere di Como e poi in quello di San Vittore a Milano. Ero con mio padre, nella cella 202 del 5° raggio: è l’ultima ‘casina’ che condivido con lui, che subirà, come gli altri, percosse e torture. Quando tornava in cella, ci abbracciavamo: ormai, per lui, ero come una madre, una sorella, cercava consolazione in me, non il contrario”. Qui inizia il viaggio all’inferno. “Un giorno ci dicono che dobbiamo partire per ‘ignota destinazione’: siamo in 605, ne torneranno appena 22. Ci portano nella stazione dei treni di Milano dove scopriamo che ci sono binari sotterranei, segreti, fatti apposta per la deportazione. Ci fanno salire su un carro bestiame, senza luce né acqua, solo con un secchio per i bisogni – eravamo una 50ina di persone -, un po’ di paglia. Si sente un forte odore di urina, di paura, di morte. Dopo una settimana arriviamo al campo di Auschwitz. Il viaggio – di solito si raccontano troppo poco i viaggi verso i campi di concentramento – si può dividere in tre fasi: all’inizio tutti piangono disperati. Poi c’è la fase in cui gli uomini religiosi in certi momenti si riuniscono per lodare Dio, con canti lenti, melodiosi, stupendi. Io che non ero e non sono religiosa, li guardavo con invidia perché li consideravo molto fortunati ad avere almeno il sostegno della fede. Nella terza fase, negli ultimi due giorni, non vi erano né pianti né preghiere, ma il silenzio, essenziale per chi sta per morire, unica cosa possibile, un silenzio potente, indimenticabile. Al nostro arrivo ad Auschwitz, però, viene sostituito dai rumori osceni, i fischi, latrati, comandi dei soldati nazisti. Uomini che facevano parte di quell’immenso sterminio preparato da anni, a tavolino, e del quale tutti furono responsabili, politici, imprenditori, artigiani…tanti ‘uomini di buona volontà’ che hanno messo su un ‘teatro dell’orrore’. Ma io ricordo tutto, l’odore della carne umana bruciata, le persone che ho visto morire, i mucchi di cadaveri ischeletriti fuori dal crematorio, le esecuzioni. Non posso tacere, anche se a volte sul web mi scrivono cose del tipo: ‘Vecchia schifosa, perché non muori?’. Ho fatto la scelta dolorosa, il sacrificio di raccontare finché ne avrò la possibilità. Gli uomini vengono divisi dalle donne, lascio la mano di mio padre – non ci saremmo più rivisti. Allontanandoci, mi raccomanda di stare vicino a una donna, la signora Morais, che però non rientrava nel gruppo di 31 donne (tra cui io) e di una 70ina di uomini momentaneamente ‘graziati’ dai nazisti: la sera stessa era cenere nel vento. Rimango sola, non conosco nessuno, vedo una ciminiera – non so ancora che è il crematorio -, file interminabili di baracche, fucili, filo spinato, migliaia di donne ischeletrite e rasate, che trasportano pietre. ‘Dove sono – penso – è un incubo, ora mi sveglio! Perché? Perché? Perché?’. Vediamo qualcosa di impossibile, il nostro era lo ‘stupore per il male altrui’ ”, per usare le parole di Primo Levi ne ‘La tregua’. “Non ti capaciti che hai davanti centinaia di uomini, i soldati nazisti, che non hanno fatto la scelta (di essere umani, ndr), ma che sono persone orribili. Un giorno vengo scelta come schiava in una fabbrica di munizioni Union, della Siemens, all’interno del campo. Divento uno scheletro vestito di stracci. Per tre volte in un anno passo la selezione (che i soldati nazisti compivano per scartare quelle secondo loro da uccidere perché non più in grado di lavorare, ndr). Ci denudavano e mettevano in fila, ispeziondandoci davanti e dietro, ci controllavano i denti come fossimo bestie. E io ero ‘grata’ se facevano ancora il segno ‘sì’, a significare che non mi avrebbero ucciso: ero stata orribile, vigliacca, spaventosa perché l’operaia francese, Jeanine, per la quale facevo l’inserviente portandole i canestri di acciaio grezzo, era stata scartata, dunque gasata – aveva 21 anni -, in quanto il giorno prima in un incidente si era tranciata due falangi. Io, troppo contenta del fatto che mi permettevano ancora di vivere, non avevo nemmeno considerato il fatto che lei invece veniva esclusa. Per il senso di colpa, il suo nome è quello che più volte ho ripetuto nel corso della mia vita. I nazisti erano riusciti, allora, nell’intento di farmi diventare una persona orribile, una lupa”, senza umanità. “A inizio ’45 iniziamo la ‘marcia della morte’, in seguito all’avvicinamento dell’Armata Rossa. Durante il tragitto, chi cadeva, veniva fucilato all’istante con un colpo alla testa. Io non sono mai caduta, ce l’ho messa davvero tutta, una gamba davanti all’altra. Non dite mai ‘non ce la faccio più’ – scandisce rivolta agli studenti -, se vogliamo siamo fortissimi, dovete trasformare la marcia della morte in marcia della vita, della vita che vi aspetta. E abbiate coraggio, orgoglio, non seguite i bulli: chi fa il bullo da grande può diventare un kapò. Lungo la strada – ha poi ripreso il racconto -, nemmeno un tedesco si era impietosito. A volte succhiavamo gli ossi da loro spolpati. Arrivati nel campo di Ravensbruck, eravamo amebe, ectoplasmi, senza più forme femminili, non sentivamo più niente. Il 1° maggio 1945 vengo liberata”. E’ stata una dei 25 italiani di età inferiore ai 14 anni deportati nei lager nazisti a sopravvivere, su un totale di 776. “Di colpo sentiamo un accenno di primavera, e immaginate dopo un anno di campo e quella marcia, che impressione può fare, come un miracolo, avevamo voglia pure di sentire il sapore dell’erba. Arriviamo poi in Francia dove un gruppo di abitanti, vedendoci, prova pietà per noi: è la prima volta dopo anni… Eravamo talmente ridotte male, che non capivano che eravamo giovani. Un giorno vedo passare un comandante delle SS, una persona terribile, che per camuffarsi si veste in borghese e butta le proprie armi per terra. Io, nutrita di odio e di vendetta, penso: ‘adesso mi chino, prendo la sua pistola e gli sparo’. In quel momento sono molto tentata dal farlo. Ma in un attimo capisco che non sono come lui, che ho scelto la vita. Da quel momento sono stata, e sono ancora, una donna libera e di pace”.