“E’ come se io potessi trovare consolazione soltanto nel riconoscimento della mia miseria”, scriveva Ludwig Wittgenstein, genio nato a Vienna 130 anni fa. Logico, matematico e ingegnere con l’ossessione per l’Assoluto

Il diario di una sofferenza, potremmo definirlo, di un’anima misticamente irrequieta, ben lontana dall’immagine costruitagli addosso nei decenni. Ludwig Wittgenstein (Vienna 1889 – Cambridge 1951), logico e filosofo del linguaggio (oltre che ingegnere), considerato fra i geni del Novecento (e forse non solo) ha subito, e forse subisce in parte ancora, le conseguenze dell’enorme fraintendimento riguardante soprattutto il celebre aforisma “Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere”. Uno dei suoi grandi meriti, infatti, è stato il tentativo di non ridurre l’etica, il discorso sul senso dell’esistenza e la fede a mere dispute teologiche, a svilenti scontri fra asserzioni, se non addirittura a semplici analisi scientifiche. Un approccio radicalmente antipositivistico, con forti echi kierkegaardiani, il suo, che emerge in particolare nei suoi diari degli anni ’30, in Italia raccolti in “Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937” (Edizioni Quodlibet).

Il diario di una sofferenza, potremmo definirlo, di un’anima misticamente irrequieta, ben lontana dall’immagine costruitagli addosso nei decenni. Ludwig Wittgenstein (Vienna 1889 – Cambridge 1951), logico e filosofo del linguaggio (oltre che ingegnere), considerato fra i geni del Novecento (e forse non solo) ha subito, e forse subisce in parte ancora, le conseguenze dell’enorme fraintendimento riguardante soprattutto il celebre aforisma “Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere”. Uno dei suoi grandi meriti, infatti, è stato il tentativo di non ridurre l’etica, il discorso sul senso dell’esistenza e la fede a mere dispute teologiche, a svilenti scontri fra asserzioni, se non addirittura a semplici analisi scientifiche. Un approccio radicalmente antipositivistico, con forti echi kierkegaardiani, il suo, che emerge in particolare nei suoi diari degli anni ’30, in Italia raccolti in “Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937” (Edizioni Quodlibet).

“Un granello d’oro puro in mezzo al sudicio”

La riflessione religiosa del filosofo austriaco (i cui nonni erano ebrei convertiti al protestantesimo, mentre i suoi genitori impartirono a lui e ai suoi fratelli e sorelle un’educazione cattolica)è sempre, e innanzitutto, riflessione su di sè. Come vedremo, il bisogno profondo di un senso trascendente parte sempre dalla condizione umana, precaria ma santa: “Conosco ogni possibile miseria – scrive -, la più piccola come la più grande, perché io stesso l’ho incontrata”. Nonostante la riservatezza del testo, la sua ben nota schiettezza non manca mai: “Conosci te stesso, e vedrai che tu sei comunque e sempre un povero peccatore. Ma io non voglio essere un povero peccatore e cerco in ogni modo di scappare (mi valgo di tutto come di una porta per sfuggire a questo giudizio)”. Così la scelta è sofferta ma decisa, e diventerà sempre più forte col passare degli anni: nel “piano religioso [..] mi rifugio dalle sporche bassezze del mio piacere e del mio dispiacere”. “A volte mi immagino gli uomini come biglie – scrive ancora -: una tutta d’oro puro; l’altra, uno strato di materiale senza valore, e sotto oro; la terza una doratura ingannevole ma falsa, sotto: oro. Un’altra ancora dove sotto la doratura c’è sudicio, e un’altra dove in mezzo a questo sporco c’è di nuovo un granello d’oro puro. Eccc., ecc. Io credo che l’ultima biglia forse sono io”.

“Stanno solo su un altro versante”

Al tempo stesso, nei suoi tormentati e divini ragionamenti – nella pur, umana, crudezza – vi è sempre l’attenzione nei confronti dell’altro – “sono triste al pensiero di non poter aiutare M. Sono molto debole e lunatico”- ma sempre accompagnato dalla richiesta di un soccorso non umano: “se, con l’aiuto di Dio, resto forte, forse così potrò darle una mano. […] Possa Dio darmi ciò che mi occorre”, o “…alla fine ci si deve affidare a Dio”. Un uomo spavaldo è stato sempre descritto Wittgenstein dai suoi biografi. Ma di sicuro non un uomo insensibile alla durezza del reale che tutti accomuna: “una coscienza gravata di colpa potrebbe facilmente confessarsi; l’uomo fatuo non si può confessare”, scrive, richiamando, ad esempio, Peguy quando scrive: “ciò che si definisce morale è uno strato che rende l’uomo impermeabile alla grazia”. “Ho visto – scrive ancora nei suoi diari Wittgenstein – le foto con facce di briganti corsi e ho pensato: queste facce sono troppo dure, e la mia troppo morbida perché il cristianesimo vi possa incidere. Le facce di questi briganti sono terribili da vedere, senza cuore, in un certo senso fredde e indurite; eppure non per questo sono più lontane di me dalla vita giusta, stanno solo su un altro versante, distanti dal giusto”.

“Non è per nulla comprensibile, è solo non incomprensibile”

Il linguaggio e il suo rapporto col mondo è sempre stato il cruccio del pensatore viennese. Riflessione che ha cercato di scandagliare in ogni direzione, anche in rapporto alla fede. “Una proposizione può apparire assurda – scrive – e l’assurdità della sua superficie può venire inghiottita dalla profondità che si trova per così dire dietro di essa. Ciò può essere applicato all’idea della resurrezione dei morti e ad altre a essa strettamente legate. Ciò che però la rende profonda è l’applicazione: la vita che conduce colui che vi crede. Perché questa proposizione può essere per esempio l’espressione della più grande responsabilità”. Si nota, così, in maniera forte, l’impossibilità, per Wittgenstein, di scindere fede e vita, pensiero e carne, coerente con la sua visione del mondo, a suo dire composto di fatti, di eventi, non di cose. La verità, dunque, non può non rivelarsi nella carne, nell’esserci, e non negli inganni e nelle confusioni del linguaggio, nei labirinti delle teorie (che nient’altro sono se non cose “oggettivate”). “La Bibbia non è nient’altro che un libro davanti a me. Ma perché dico ‘nient’altro che un libro’? ho davanti a me un libro, un documento che, se resta isolato, non può aver più valore di qualsiasi altro documento. (…) Questo documento non può, in sé, ‘legarmi’ a nessuna fede nelle dottrine che esso contiene, – tanto poco quanto un qualsiasi altro documento che mi fosse capitato fra le mani […]. La predica può essere la condizione preliminare della fede, ma tramite ciò che in essa avviene, non può voler mettere in moto la fede […]. La fede comincia con la fede. Si deve cominciare con la fede; da parole non segue nessuna fede”. Uno dei pensatori che ha speso buona parte della propria esistenza a tentare di scovare i fondamenti della logica e della matematica, in realtà, è chiaro, cercava i fondamenti del reale stesso, l’Essere. E in questa ricerca si immergeva nell’esistenza: “se una beatitudine eterna non significa qualche cosa per la mia vita, il mio modo di vivere, allora non mi ci devo rompere la testa; se posso a buon diritto rifletterci, ciò che penso deve allora avere un rapporto preciso con la mia vita, altrimenti, ciò che penso è una scemenza”. Nello specifico del cristianesimo, il fatto che Dio esiste e ha scelto di incarnarsi in un uomo – (si) domanda – “non deve quindi avere per te un ‘significato decisivo’? Intendo: questo non deve avere conseguenze per la tua vita, obbligarti a qualche cosa? Voglio dire: non devi entrare con lui in un rapporto etico?’”. Però, prosegue poi, “la mia fede è troppo debole. Voglio dire la mia fede nella provvidenza, il mio sentire: ‘accade tutto per volontà di Dio’. E questa non è un’opinione – neppure una convinzione, ma un atteggiamento di fronte alle cose e a ciò che accade. Possa io non diventare frivolo!”.

“E questa è la fede”

Col tempo, nelle pagine del diario fortunatamente pervenuteci, sembra farsi sempre più pressante la meditazione sul senso della vita e del credere. “Io posso ben rifiutare – sono ancora sue parole – la soluzione cristiana del problema della vita (redenzione, risurrezione, giudizio, cielo, inferno), ma con ciò certo il problema della mia vita non è risolto, poiché io non sono né buono né felice. Io non sono redento”. Si dipana così una continua – seppur frastagliata, spesso incerta – preghiera, nel tentativo, coscientemente assurdo, di dire l’indicibile: “questo tendere all’assoluto, che fa apparire troppo gretta ogni felicità terrena, volge lo sguardo in alto e non guarda orizzontalmente, alle cose, mi appare come qualcosa di splendido, di sublime, ma io stesso punto il mio sguardo alle cose terrene; a meno che ‘Dio’ mi ‘visiti’ e mi sopravvenga quello stato in cui ciò non è possibile. Io credo […] e ciò posso farlo in quella fioca illuminazione dall’alto”. “Questa vita [nella fede] deve, per così dire, tenerti sospeso su questa terra”, scriverà ancora con parole sublimi. “Cioè quando vai sulla terra non poggi più sulla terra, ma sei sospeso in cielo; sei tenuto su dall’alto, non sorretto dal basso. Questa vita però è l’amore, l’amore umano per colui che è perfetto. E questa è la fede”.

Vivere nel bene e nella bellezza

Il 21 febbraio si è tenuto un incontro in Biblioteca Ariostea: il “Tractatus”, l’amicizia con Russell, l’importanza dell’etica e della religione

“Era forse l’ esempio più perfetto del genio così come lo si immagina”, scrisse di lui l’amico e collega Bertrand Russell, definendolo “appassionato e profondo, intenso e dispotico”. Un legame, quello di Wittgenstein col filosofo inglese (foto a destra), che sarà fondamentale per l’evoluzione del suo pensiero e per il fatto che sarà proprio Russell a convincerlo a dare alle stampe quella che sarà l’unica sua opera edita, il “Tractatus Logico-Philosophicus”. Di questo e non solo, lo scorso 21 febbraio nella Biblioteca Ariostea di Ferrara ha parlato Nicola Alessandrini. L’incontro, introdotto da Sandra Carli Ballola, fa parte del ciclo dal titolo “I colori della conoscenza – La lingua e i linguaggi” a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea. Il pensiero che nasce dalla vita, si diceva. E a tal proposito, il relatore ha subito citato le parole che Wittgenstein scrisse dal fronte il 7 ottobre 1914: “potrei morire fra un’ora, potrei morire fra due ore, fra un mese oppure fra un paio d’anni; non posso saperlo e non posso farci nulla, pro o contro: così è la vita. Ma allora come devo vivere per sopravvivere in ognuno di questi momenti? Vivere nel bene e nella bellezza fino a quando la vita non giunga da sé al termine”. “Proprio mentre vive uno dei momenti più bui della propria vita e più nichilisti del mondo – ha spiegato Alessandrini -, scrive il libro che cambierà, forse per sempre, il pensiero logico e filosofico”, il “Tractatus”, appunto, “tentando così in un certo senso di riordinare il mondo”. Il mondo, per Wittgenstein è, come accennato, un insieme di fatti, di eventi, non di cose isolate, ma “che esistono solo se analizzate nel loro contesto, nelle loro relazioni”. Riguardo al rapporto tra linguaggio e mondo, la sua tesi è quella dell’isomorfismo (“stessa forma”), per cui pensiero e linguaggio non sono la realtà, ma hanno delle strutture in comune con questa. “Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere”, è l’ultima delle sette proposizioni del libro. “Con questo ‘imperativo’ – ha proseguito il relatore – sembra voglia metterci in silenzio, quasi in modo mistico”, spiegando come “il linguaggio ha dei limiti, non tutto è esprimibile”. “Il mio lavoro – scrisse lo stesso Wittgenstein – consiste di due parti: di quello che ho scritto ed inoltre di tutto quello che non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella importante”: etica e religione – ciò di cui “non si può parlare” – “sono quindi più importanti delle scienze empiriche”. Infine, la seconda fase del suo pensiero segnerà l’abbandono dell’idea di un linguaggio idealmente unico e perfetto, a favore del linguaggio ordinario o quotidiano, e dei suoi molteplici usi, introducendo il concetto di “gioco linguistico”.

Andrea Musacci

Pubblicato su “la Voce di Ferrara-Comacchio” del 1° marzo 2019

La Voce di Ferrara-Comacchio

Tag:Biblioteca Ariostea Ferrara, Cristianesimo, Filosofia, ISCO Ferrara, Istituto Gramsci Ferrara, Logica, Ludwig Wittgenstein, Matematica, Religione, Teologia

E’ normale avere paura della paura? Su un tema spesso banalizzato mediaticamente ma che richiama l’essenza dell’essere umano, ha riflettuto a Ferrara il filosofo Salvatore Natoli. Lo scorso 31 gennaio nella Biblioteca Ariostea di Ferrara è stato invitato dall’Istituto Gramsci e dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara per aprire il ciclo di undici incontri sul tema “Sfidare le paure”. Il prossimo appuntamento è in programma alle ore 17 del 28 febbraio con Marco Bertozzi che relazionerà sul tema del ciclo, analizzando diversi pensatori, da Hobbes a Canetti. La lectio magistralis di Natoli è stata preceduta dal saluto dell’Assessore Alessandro Balboni (al posto del Sindaco Fabbri, invitato ma non presente), dall’introduzione di Anna Quarzi, alla guida dell’Istituto di Storia Contemporanea cittadino, che ha moderato l’incontro, e dal breve intervento di Fiorenzo Baratelli, Direttore dell’Istituto Gramsci di Ferrara: “la paura non va intesa solo in senso negativo – ha spiegato quest’ultimo -, ma come parte sostanziale della condizione umana, di per sé precaria: non bisogna, quindi, vergognarsi di aver paura, anche perché può essere stimolo per l’azione e per la creatività”. E’ vero, però, che la paura può anche rendere passivi, “può paralizzare”. Di sicuro – ha proseguito -, le paure peggiori sono quelle vissute nella solitudine”. La soluzione ad esse, citando anche Spinoza, può risiedere nel cercare il più possibile di usare la ragione “per comprenderne le cause, affrontandola razionalmente” e in maniera consapevole. “E’ vero – ha esordito Salvatore Natoli -, la paura è qualcosa che la natura ha predisposto per l’autoconservazione, ed è quindi un dispositivo in sé positivo”. Dopo aver brevemente riflettuto su alcune delle forme della paura – il timore, l’ansia -, Natoli si è soffermato sull’angoscia, “causata dal sentimento della nostra precarietà esistenziale, dal fatto che siamo esseri mortali, per natura esposti al nulla”. Per questo la paura “non va sottovalutata” e nemmeno, dall’altra parte, “strumentalizzata” per fini di soggezione. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il relatore ha analizzato come il potere, nei secoli, si sia sempre servito della paura per asservire i propri sudditi: il modello hobbesiano, in particolare, è fondato sullo scambio fra la protezione che il potere sovrano concedeva ai propri cittadini (per la propria sicurezza, per la propria sopravvivenza), e l’obbedienza che questi li dovevano. Analizzando il controllo del consenso, anche in epoche più recenti, Natoli ha riflettuto su come il potere “non possa agire solo sulla paura, ma anche sulla speranza, facendo promesse: una volta, però, che le promesse si rivelano illusioni, allora il potere si autogiustifica e parallelamente ritorna a far leva sui timori delle masse”. Questo è “facilitato” anche dal fatto che i governati, vivendo lo spaesamento – non sapendo, cioè, a un certo punto chi “incolpare” delle mancate promesse non realizzate -, tendono sempre ad affidarsi all’“uomo forte”. Analizzando, poi, più nello specifico, la società contemporanea, Natoli ha accennato ai lati positivi della globalizzazione, ad esempio nel progressivo superamento delle differenze tra centro e periferie. Affrontando quindi il delicato tema delle migrazioni (e delle mistificazioni propagandistiche ad esso legate), le paure – più o meno indotte – nate in conseguenza di questa ridefinizione centro-periferia, “vanno affrontate non creando ghetti, ma attraverso l’accostamento e l’ascolto dello straniero”: la conoscenza dell’altro unita alla presenza viva e attiva degli abitanti negli spazi pubblici, con anche la trasformazione delle città sempre più in senso policentrico e a politiche neo-welfariste, sono tutti fattori che, secondo Natoli, aiutano a prevenire o comunque ad affrontare le paure legate alla convivenza col “diverso”: il concetto paradigmatico delle società del futuro, infatti, secondo il filosofo, sarà quello di “ibrido”. In conclusione, dunque, “solo un approccio razionale, scientifico collettivo” può presentarsi come l’antidoto migliore alle paure, e dar vita, unito a una “generosità” sempre più rara, a una politica che torni a essere degna di questo nome.

E’ normale avere paura della paura? Su un tema spesso banalizzato mediaticamente ma che richiama l’essenza dell’essere umano, ha riflettuto a Ferrara il filosofo Salvatore Natoli. Lo scorso 31 gennaio nella Biblioteca Ariostea di Ferrara è stato invitato dall’Istituto Gramsci e dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara per aprire il ciclo di undici incontri sul tema “Sfidare le paure”. Il prossimo appuntamento è in programma alle ore 17 del 28 febbraio con Marco Bertozzi che relazionerà sul tema del ciclo, analizzando diversi pensatori, da Hobbes a Canetti. La lectio magistralis di Natoli è stata preceduta dal saluto dell’Assessore Alessandro Balboni (al posto del Sindaco Fabbri, invitato ma non presente), dall’introduzione di Anna Quarzi, alla guida dell’Istituto di Storia Contemporanea cittadino, che ha moderato l’incontro, e dal breve intervento di Fiorenzo Baratelli, Direttore dell’Istituto Gramsci di Ferrara: “la paura non va intesa solo in senso negativo – ha spiegato quest’ultimo -, ma come parte sostanziale della condizione umana, di per sé precaria: non bisogna, quindi, vergognarsi di aver paura, anche perché può essere stimolo per l’azione e per la creatività”. E’ vero, però, che la paura può anche rendere passivi, “può paralizzare”. Di sicuro – ha proseguito -, le paure peggiori sono quelle vissute nella solitudine”. La soluzione ad esse, citando anche Spinoza, può risiedere nel cercare il più possibile di usare la ragione “per comprenderne le cause, affrontandola razionalmente” e in maniera consapevole. “E’ vero – ha esordito Salvatore Natoli -, la paura è qualcosa che la natura ha predisposto per l’autoconservazione, ed è quindi un dispositivo in sé positivo”. Dopo aver brevemente riflettuto su alcune delle forme della paura – il timore, l’ansia -, Natoli si è soffermato sull’angoscia, “causata dal sentimento della nostra precarietà esistenziale, dal fatto che siamo esseri mortali, per natura esposti al nulla”. Per questo la paura “non va sottovalutata” e nemmeno, dall’altra parte, “strumentalizzata” per fini di soggezione. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il relatore ha analizzato come il potere, nei secoli, si sia sempre servito della paura per asservire i propri sudditi: il modello hobbesiano, in particolare, è fondato sullo scambio fra la protezione che il potere sovrano concedeva ai propri cittadini (per la propria sicurezza, per la propria sopravvivenza), e l’obbedienza che questi li dovevano. Analizzando il controllo del consenso, anche in epoche più recenti, Natoli ha riflettuto su come il potere “non possa agire solo sulla paura, ma anche sulla speranza, facendo promesse: una volta, però, che le promesse si rivelano illusioni, allora il potere si autogiustifica e parallelamente ritorna a far leva sui timori delle masse”. Questo è “facilitato” anche dal fatto che i governati, vivendo lo spaesamento – non sapendo, cioè, a un certo punto chi “incolpare” delle mancate promesse non realizzate -, tendono sempre ad affidarsi all’“uomo forte”. Analizzando, poi, più nello specifico, la società contemporanea, Natoli ha accennato ai lati positivi della globalizzazione, ad esempio nel progressivo superamento delle differenze tra centro e periferie. Affrontando quindi il delicato tema delle migrazioni (e delle mistificazioni propagandistiche ad esso legate), le paure – più o meno indotte – nate in conseguenza di questa ridefinizione centro-periferia, “vanno affrontate non creando ghetti, ma attraverso l’accostamento e l’ascolto dello straniero”: la conoscenza dell’altro unita alla presenza viva e attiva degli abitanti negli spazi pubblici, con anche la trasformazione delle città sempre più in senso policentrico e a politiche neo-welfariste, sono tutti fattori che, secondo Natoli, aiutano a prevenire o comunque ad affrontare le paure legate alla convivenza col “diverso”: il concetto paradigmatico delle società del futuro, infatti, secondo il filosofo, sarà quello di “ibrido”. In conclusione, dunque, “solo un approccio razionale, scientifico collettivo” può presentarsi come l’antidoto migliore alle paure, e dar vita, unito a una “generosità” sempre più rara, a una politica che torni a essere degna di questo nome. Gli spostamenti consistenti, improvvisi e sempre più frequenti di consensi elettorali da uno schieramento all’altro, ai quali ormai da diversi anni siamo abituati (anche nelle ultime Regionali), dovrebbero farci essere più cauti nel gioirne o rammaricarcene (a seconda della propria appartenenza politica). Il discorso, infatti, è serio (con tratti di gravità) e chiama in causa le forme e le modalità stesse della creazione di comunità politiche (in senso largo) sempre meno stabili. L’aleatorietà del consenso ricorda l’immagine evangelica della casa costruita “sulla sabbia”. Interrogarsi, quindi, sul cosa possa significare oggi – in una società “liquida”, se non “gassosa” come la nostra – costruire “sulla roccia”, è più che mai necessario. Innanzitutto – senza nessuna nostalgia per organizzazioni partitiche spesso ultraverticistiche e rigide (anche se non sono state solamente questo) – si potrebbe ragionare su quali possano essere nuove forme organizzative non fondate sull’inconsistenza del volto del proprio leader (o presunto tale): volto, nella sua specificità politica, il più delle volte più virtuale che reale.

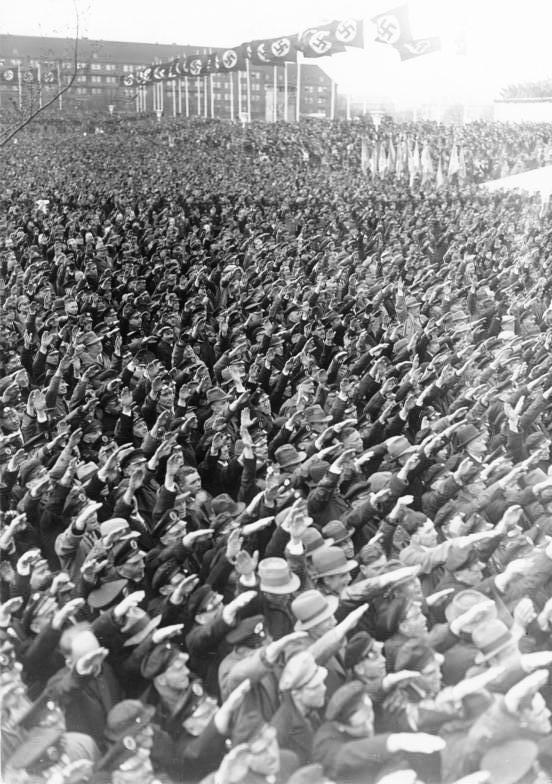

Gli spostamenti consistenti, improvvisi e sempre più frequenti di consensi elettorali da uno schieramento all’altro, ai quali ormai da diversi anni siamo abituati (anche nelle ultime Regionali), dovrebbero farci essere più cauti nel gioirne o rammaricarcene (a seconda della propria appartenenza politica). Il discorso, infatti, è serio (con tratti di gravità) e chiama in causa le forme e le modalità stesse della creazione di comunità politiche (in senso largo) sempre meno stabili. L’aleatorietà del consenso ricorda l’immagine evangelica della casa costruita “sulla sabbia”. Interrogarsi, quindi, sul cosa possa significare oggi – in una società “liquida”, se non “gassosa” come la nostra – costruire “sulla roccia”, è più che mai necessario. Innanzitutto – senza nessuna nostalgia per organizzazioni partitiche spesso ultraverticistiche e rigide (anche se non sono state solamente questo) – si potrebbe ragionare su quali possano essere nuove forme organizzative non fondate sull’inconsistenza del volto del proprio leader (o presunto tale): volto, nella sua specificità politica, il più delle volte più virtuale che reale. Totalità o infinito? Uno spazio chiuso, (pre) definito dell’essere o un’apertura sempre possibile tra volti, nella loro irriducibile differenza? L’ambivalenza su cui da sempre si fonda il pensiero occidentale è stata centrale nella ricerca di Emmanuel Levinas (Kaunas, Lituania 12 gennaio 1905 – Parigi, 25 dicembre 1995) (foto al centro), filosofo ebreo su cui l’8 novembre ha relazionato Giuliano Sansonetti. L’occasione era, nella Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara, l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato ai “Maestri”, a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea (ISCO). Sansonetti ha dedicato la prima parte del proprio intervento a Remo Bodei, scomparso il giorno prima, che a Ferrara era intervenuto nel gennaio 2016 invitato proprio dal Gramsci e dall’ISCO, nello stesso luogo, sul tema della democrazia, introdotto, come in questo caso, da Piero Stefani. Tornando a Levinas, Sansonetti ha spiegato come egli ritenesse fondamentale “trovare un punto di incontro tra l’eredità ebraica e il pensiero greco, le due tradizioni fondamentali dell’Occidente, quindi in un certo senso tra profezia e filosofia”. A tal proposito, riferendosi a Monsieur Chouchani (foto in alto a dx), ricordò come egli rese impossibile, per sempre, “un approccio dogmatico e fideistico al Talmud”, convincendosi dunque che “non esisteva uno spartiacque tra pensiero teologico e filosofico”. Ma le basi – o parte di esse – del pensiero occidentale, sono, per Levinas, la causa profonda di una concezione filosofica, quindi anche politica, dogmatica e illiberale: “Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo” è il titolo di un suo saggio uscito nel 1934 sulla rivista “Esprit”, edito e tradotto in Italia grazie a Giorgio Agamben. Qui Levinas analizza il pensiero filosofico classico occidentale: il nazismo, secondo il filosofo, “non è qualcosa di accidentale nella storia e nella cultura tedesca, ma le sue radici sono interne alla storia dell’Occidente”. Sua caratteristica precipua è “l’incatenamento dello spirito al corpo”, all’elemento meramente biologico, un “risveglio di sentimenti elementari”, viscerali, violenti. La causa profonda di ciò, ha proseguito Sansonetti, risiede nel fatto che per Levinas “la filosofia occidentale sia una filosofia del neutro, dell’essere, quindi di una dimensione spersonalizzante, in cui ciò che ha valore è appunto l’essere indistinto e non l’ente”, il singolo, la persona con la sua individualità. Secondo Levinas questo porta a una deresponsabilizzazione del soggetto, mentre “ognuno di noi può essere responsabile solo nei confronti dell’altro”, rappresentato simbolicamente dal “volto”. “L’etica, quindi, e non la metafisica, dev’essere considerata la filosofia prima”: la seconda, infatti, nella tradizione greca, è intesa come “pensiero della totalità, del perfettamente definibile”, a cui Levinas contrappone “l’infinito, dato appunto dal volto, concetto assente nel pensiero greco” (“Totalità e infinito” è il titolo della sua opera più celebre, edita nel 1961). “Dal concetto di totalità – sono ancora parole di Sansonetti -, nascono quindi i totalitarismi, vale a dire società organiche dove tutto è definibile, ordinabile e controllabile, società chiuse”. Il rapporto etico autentico, al contrario, in Levinas, “è il rapporto faccia a faccia”, un rapporto tra volti: “prima ancora della conoscenza dell’altro, è necessario un rapporto con lo stesso, col suo volto, per evitare che l’altro diventi una proiezione di noi stessi”, e non, come invece è, una diversità irriducibile, verso la quale è necessario innanzitutto e soprattutto “l’ascolto (l’ebraismo, non a caso, si fonda sull’ascolto della Parola di Dio), e quindi il rispondere”. Infine, il volto, per Levinas, è nella sua essenza, “sguardo”: solo dallo sguardo, che identifica ogni volto, ogni persona, “può nascere il linguaggio, quindi il discorso e la responsabilità”, che, appunto, è sempre nei confronti di un altro.

Totalità o infinito? Uno spazio chiuso, (pre) definito dell’essere o un’apertura sempre possibile tra volti, nella loro irriducibile differenza? L’ambivalenza su cui da sempre si fonda il pensiero occidentale è stata centrale nella ricerca di Emmanuel Levinas (Kaunas, Lituania 12 gennaio 1905 – Parigi, 25 dicembre 1995) (foto al centro), filosofo ebreo su cui l’8 novembre ha relazionato Giuliano Sansonetti. L’occasione era, nella Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara, l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato ai “Maestri”, a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea (ISCO). Sansonetti ha dedicato la prima parte del proprio intervento a Remo Bodei, scomparso il giorno prima, che a Ferrara era intervenuto nel gennaio 2016 invitato proprio dal Gramsci e dall’ISCO, nello stesso luogo, sul tema della democrazia, introdotto, come in questo caso, da Piero Stefani. Tornando a Levinas, Sansonetti ha spiegato come egli ritenesse fondamentale “trovare un punto di incontro tra l’eredità ebraica e il pensiero greco, le due tradizioni fondamentali dell’Occidente, quindi in un certo senso tra profezia e filosofia”. A tal proposito, riferendosi a Monsieur Chouchani (foto in alto a dx), ricordò come egli rese impossibile, per sempre, “un approccio dogmatico e fideistico al Talmud”, convincendosi dunque che “non esisteva uno spartiacque tra pensiero teologico e filosofico”. Ma le basi – o parte di esse – del pensiero occidentale, sono, per Levinas, la causa profonda di una concezione filosofica, quindi anche politica, dogmatica e illiberale: “Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo” è il titolo di un suo saggio uscito nel 1934 sulla rivista “Esprit”, edito e tradotto in Italia grazie a Giorgio Agamben. Qui Levinas analizza il pensiero filosofico classico occidentale: il nazismo, secondo il filosofo, “non è qualcosa di accidentale nella storia e nella cultura tedesca, ma le sue radici sono interne alla storia dell’Occidente”. Sua caratteristica precipua è “l’incatenamento dello spirito al corpo”, all’elemento meramente biologico, un “risveglio di sentimenti elementari”, viscerali, violenti. La causa profonda di ciò, ha proseguito Sansonetti, risiede nel fatto che per Levinas “la filosofia occidentale sia una filosofia del neutro, dell’essere, quindi di una dimensione spersonalizzante, in cui ciò che ha valore è appunto l’essere indistinto e non l’ente”, il singolo, la persona con la sua individualità. Secondo Levinas questo porta a una deresponsabilizzazione del soggetto, mentre “ognuno di noi può essere responsabile solo nei confronti dell’altro”, rappresentato simbolicamente dal “volto”. “L’etica, quindi, e non la metafisica, dev’essere considerata la filosofia prima”: la seconda, infatti, nella tradizione greca, è intesa come “pensiero della totalità, del perfettamente definibile”, a cui Levinas contrappone “l’infinito, dato appunto dal volto, concetto assente nel pensiero greco” (“Totalità e infinito” è il titolo della sua opera più celebre, edita nel 1961). “Dal concetto di totalità – sono ancora parole di Sansonetti -, nascono quindi i totalitarismi, vale a dire società organiche dove tutto è definibile, ordinabile e controllabile, società chiuse”. Il rapporto etico autentico, al contrario, in Levinas, “è il rapporto faccia a faccia”, un rapporto tra volti: “prima ancora della conoscenza dell’altro, è necessario un rapporto con lo stesso, col suo volto, per evitare che l’altro diventi una proiezione di noi stessi”, e non, come invece è, una diversità irriducibile, verso la quale è necessario innanzitutto e soprattutto “l’ascolto (l’ebraismo, non a caso, si fonda sull’ascolto della Parola di Dio), e quindi il rispondere”. Infine, il volto, per Levinas, è nella sua essenza, “sguardo”: solo dallo sguardo, che identifica ogni volto, ogni persona, “può nascere il linguaggio, quindi il discorso e la responsabilità”, che, appunto, è sempre nei confronti di un altro. Seguire e servire, ma anche saper ascoltare e soprattutto comprendere a pieno la parola del Cristo. In questi atti fondamentali, forse, le donne erano maggiormente capaci rispetto ai maschi. Sì, perché alla Sua sequela non vi erano solo uomini. E’ questa la provocazione centrale dell’incontro dal titolo “I discepoli e le discepole di Gesù”, che ha visto Piero Stefani e Silvia Zanconato confrontarsi tra loro venerdì 15 marzo nella Sala Agnelli della Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L’appuntamento, moderato da Francesco Lavezzi, rientra nel ciclo di incontri dal titolo “Maestri” a cura dell’istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.

Seguire e servire, ma anche saper ascoltare e soprattutto comprendere a pieno la parola del Cristo. In questi atti fondamentali, forse, le donne erano maggiormente capaci rispetto ai maschi. Sì, perché alla Sua sequela non vi erano solo uomini. E’ questa la provocazione centrale dell’incontro dal titolo “I discepoli e le discepole di Gesù”, che ha visto Piero Stefani e Silvia Zanconato confrontarsi tra loro venerdì 15 marzo nella Sala Agnelli della Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L’appuntamento, moderato da Francesco Lavezzi, rientra nel ciclo di incontri dal titolo “Maestri” a cura dell’istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Il diario di una sofferenza, potremmo definirlo, di un’anima misticamente irrequieta, ben lontana dall’immagine costruitagli addosso nei decenni. Ludwig Wittgenstein (Vienna 1889 – Cambridge 1951), logico e filosofo del linguaggio (oltre che ingegnere), considerato fra i geni del Novecento (e forse non solo) ha subito, e forse subisce in parte ancora, le conseguenze dell’enorme fraintendimento riguardante soprattutto il celebre aforisma “Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere”. Uno dei suoi grandi meriti, infatti, è stato il tentativo di non ridurre l’etica, il discorso sul senso dell’esistenza e la fede a mere dispute teologiche, a svilenti scontri fra asserzioni, se non addirittura a semplici analisi scientifiche. Un approccio radicalmente antipositivistico, con forti echi kierkegaardiani, il suo, che emerge in particolare nei suoi diari degli anni ’30, in Italia raccolti in “Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937” (Edizioni Quodlibet).

Il diario di una sofferenza, potremmo definirlo, di un’anima misticamente irrequieta, ben lontana dall’immagine costruitagli addosso nei decenni. Ludwig Wittgenstein (Vienna 1889 – Cambridge 1951), logico e filosofo del linguaggio (oltre che ingegnere), considerato fra i geni del Novecento (e forse non solo) ha subito, e forse subisce in parte ancora, le conseguenze dell’enorme fraintendimento riguardante soprattutto il celebre aforisma “Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere”. Uno dei suoi grandi meriti, infatti, è stato il tentativo di non ridurre l’etica, il discorso sul senso dell’esistenza e la fede a mere dispute teologiche, a svilenti scontri fra asserzioni, se non addirittura a semplici analisi scientifiche. Un approccio radicalmente antipositivistico, con forti echi kierkegaardiani, il suo, che emerge in particolare nei suoi diari degli anni ’30, in Italia raccolti in “Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937” (Edizioni Quodlibet).